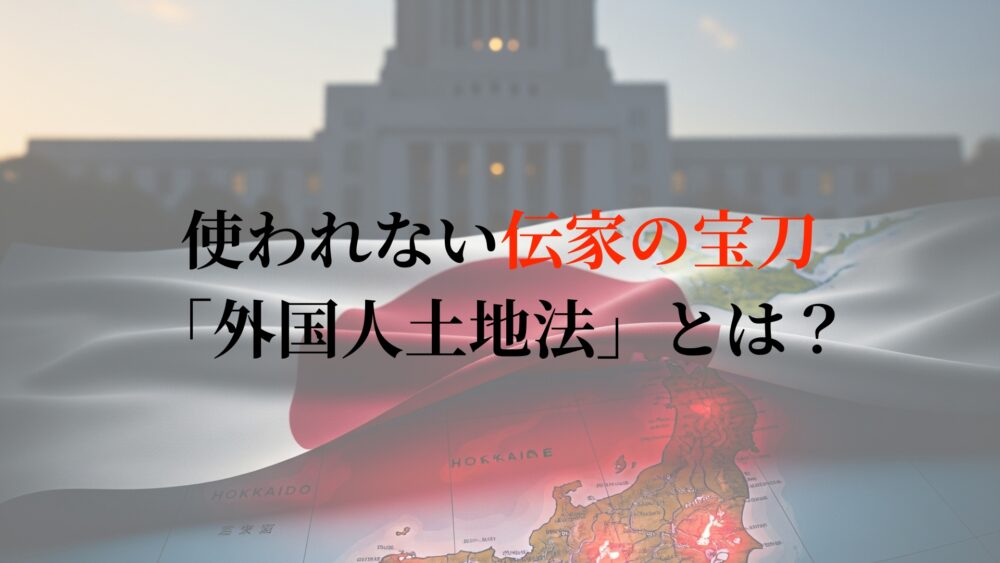

なぜ政府は「伝家の宝刀」を抜かないのか?―日本の土地を守る、大正の法律『外国人土地法』と相互主義の衝撃

序章:この国を、諦めてはいけない。

日本の未来を憂い、その行く末を案じておられる皆様へ。連日のように報道される外国資本による土地買収のニュース。水源地、自衛隊基地周辺、そして北海道の広大な土地。森林、農地、そして都市部の一等地まで。なぜ、我々は指をくわえて見ているしかないのでしょうか。

「政府は何をしているんだ」「このままでは日本が乗っ取られてしまう」そんな憤りを感じておられる方も多いことでしょう。テレビで流れるニュースを見るたび、心の奥底で「何かできることはないのか」「この流れを止める方法はないのか」と歯がゆい思いをされているのではないでしょうか。

しかし、もしその流れを食い止める「伝家の宝刀」が、約100年も前から我々の手の中にあったとしたら?もし、多くの政治家や官僚すら忘れ去っている法律が、実は今この瞬間にも日本の主権を守る最強の武器として機能し得るとしたら?

本記事では、多くの政治家すら知らない、大正の先人が遺した「外国人土地法」の真実を、法と不動産の専門家として徹底的に紐解いていきます。この法律と「相互主義」の原理こそが、日本の主権と土地を守る最後の砦なのです。そして何より重要なのは、この法律が今もなお「生きている」現行法だということです。

この問題については様々な立場からの議論が行われていますが、具体的なデータと法的根拠に基づいた冷静な検討が重要です。外国人土地取得問題の解決には、法制度の理解、政策提言、市民参画など複数のアプローチが必要と考えられます。現在の政府の対応についてより詳細な検証と分析が求められる中、市民一人ひとりが正確な情報に基づいてこの問題について考えることが重要ではないでしょうか。

📋 この記事の全体構成(読み進める前に、ぜひご確認ください)

【第一章】 忘れられた法律の正体を知る

【第二章】 相互主義という反撃ロジックを理解する

【第三章】 なぜ100年間使われなかったかの真実

【第四章】 外国人土地買収の実態を把握する

【第五章】 法律復活への具体的道筋を描く

【第六章】 国民が今すぐできる行動を実践する

【第七章】 希望の光と今後の展望を確認する

【第八章】 法的論点を専門的に検討する

【第九章】 政令制定の具体案を提示する

➤ この9つのステップで、外国人土地法の全貌を完全理解できます

第一章:忘れられた法律「外国人土地法」とは何か?

1-1. 制定の背景 ― 大正デモクラシーの裏で、先人たちは何を恐れたのか?

外国人土地法が制定されたのは大正14年(1925年)。大正デモクラシーの華やかな時代、文化が花開き、自由主義的な風潮が広がっていた時代の裏で、我々の先人たちは将来の国家主権の危機を鋭く見抜いていました。

当時の国際情勢を振り返ってみましょう。第一次世界大戦が終結し、国際連盟が設立されたばかりの時代です。しかし、列強各国は依然として互いに勢力圏の拡大を図り、経済的な影響力を通じた支配を強めようとしていました。アメリカでは1882年に中国人排斥法が制定され、1907年には日米紳士協定によって日本人の移民が事実上制限されました。オーストラリアでは白豪主義政策が取られ、カナダでも日本人の土地取得が制限されていました。

こうした国際的な動きの中で、日本の政治家や官僚たちは重要な事実に気づいていました。「土地は国家主権の根幹である」という真実です。土地を外国人に自由に取得されることは、その国の主権の一部を譲り渡すことに等しい。特に、軍事施設周辺や水源地、港湾施設などの重要インフラ周辺の土地が外国人の手に渡れば、国家安全保障に深刻な脅威をもたらす可能性があります。

外国人土地法の制定に携わった当時の政治家や官僚たちの議事録を読むと、彼らの先見性に驚かされます。「将来、日本が経済大国となったとき、必ずや外国資本による土地買収の波が押し寄せるであろう。その時のために、今から法的な備えをしておく必要がある」という趣旨の発言が数多く残されています。

1-2. 法律の全体構造 ― 6つの条文に込められた先人の知恵

外国人土地法は、わずか6つの条文(附則を含む)から成る簡潔な法律ですが、その内容は極めて緻密に設計されています。まず、法律全体の構造を理解しましょう。

第一条:相互主義の原則を定めた核心条文

第二条:外国資本による迂回取得を防ぐ条文

第三条:連邦制国家への対応を定めた条文

第四条:国防上重要な地区での特別措置を定めた条文

第五条:第四条における迂回取得防止を定めた条文

第六条:権利の処分に関する経過措置を定めた条文

この6つの条文が有機的に結びつき、外国人による土地取得を多角的に規制する仕組みを構築しているのです。

1-3. 条文を読む ― 法律の魂、第一条と第二条の逐条解説

【第一条】相互主義の原則 ― 国際関係の公平性を保つ知恵

原文:「帝国臣民又ハ帝国法人ニ対シ土地ニ関スル権利ノ享有ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スル国ニ属スル外国人又ハ外国法人ニ対シテハ勅令ヲ以テ帝国ニ於ケル土地ニ関スル権利ノ享有ニ付同一若ハ類似ノ禁止ヲ為シ又ハ同一若ハ類似ノ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得」

現代語訳:「日本国民や日本法人に対して土地に関する権利の享有について禁止をしたり、条件や制限をつけたりする国に属する外国人や外国法人に対しては、政令によって日本における土地に関する権利の享有について同一または類似の禁止をしたり、同一または類似の条件や制限をつけることができる」

この第一条こそが「相互主義」の核心です。国際法の用語では「reciprocity(互恵性)」と呼ばれる、極めて合理的で公正な原理に基づいています。

注目すべきは「同一若ハ類似ノ」という表現です。これは、相手国の制限と全く同じ制限を課す必要はなく、類似の効果を持つ制限でも良いということを意味します。例えば、相手国が「外国人の土地所有を全面禁止」している場合、日本は必ずしも全面禁止にする必要はなく、「面積制限」や「用途制限」「地域制限」などの類似の制限を課すことも可能なのです。

【第二条】外国資本に「乗っ取られた」日本法人を見破る仕組み

原文:「帝国法人又ハ外国法人ニシテ社員、株主若ハ業務ヲ執行スル役員ノ半数以上又ハ資本ノ半額以上若ハ議決権ノ過半数カ前条ノ外国人又ハ外国法人ニ属スルモノニ対シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ其ノ外国人又ハ外国法人ト同一ノ国ニ属スルモノト看做シ前条ノ規定ヲ適用ス」

現代語訳:「日本法人または外国法人で、社員、株主または業務を執行する役員の半数以上、または資本の半額以上、または議決権の過半数が前条の外国人または外国法人に属するものに対しては、政令の定めるところにより、これをその外国人または外国法人と同一の国に属するものとみなして前条の規定を適用する」

第二条は、現代の企業買収やM&Aを想定した驚くほど先進的な規定です。外国資本が日本企業を買収し、その日本企業の名義で土地を取得するという「迂回取得」を防ぐ仕組みなのです。

具体的には、以下の3つの基準のいずれかを満たす日本法人は、実質的に外国法人とみなされます:

- 人的支配:社員・株主・役員の半数以上が外国人・外国法人

- 資本的支配:資本の半額以上が外国人・外国法人に属する

- 議決権支配:議決権の過半数が外国人・外国法人に属する

これは現代の「実質的支配基準」を100年も前に先取りした規定と言えるでしょう。

1-4. 第三条から第六条 ― 法律の完成度を示す詳細規定

【第三条】連邦制国家への対応

原文:「外国ノ一部ニシテ土地ニ関シ特別ノ立法権ヲ有スルモノハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ国ト看做ス」

これは、アメリカやカナダなどの連邦制国家を想定した規定です。連邦制国家では、土地に関する法律が州ごとに異なる場合があります。この条文により、各州を独立した「国」として扱い、州ごとに異なる相互主義の適用が可能となります。

【第四条】国防上重要な地区での特別措置

原文:「国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得」

この条文は、相互主義とは別の観点から、国防上重要な地区での外国人による土地取得を制限する規定です。相互主義が「相手国の制限に応じて制限する」のに対し、第四条は「国防上の必要性に応じて制限する」という違いがあります。

【第五条】第四条における迂回取得防止

第二条と同様の仕組みを、第四条の国防上重要な地区にも適用する規定です。

【第六条】権利の処分に関する経過措置

外国人が土地を取得した後に法律が適用されるようになった場合の処理を定めた規定です。1年以内の譲渡義務と、譲渡がなされなかった場合の処分手続きを定めています。

第二章:「伝家の宝刀」― 相互主義という名の反撃ロジック

2-1. 国際法における相互主義の位置づけ

相互主義(reciprocity)は、決して感情的な報復や排外主義ではありません。これは国際法の基本原則の一つであり、ウィーン条約法条約、国際司法裁判所の判例、そして数多くの国際協定において確立された概念です。

外交の世界では「互恵性」と訳されることが多いこの原理は、国際関係を公平に保つための不可欠な仕組みです。一方的に譲歩し続けることは、国際社会では「弱さ」と見なされ、さらなる要求や圧力を招くだけです。相互主義の適用は、相手国に対して「我々は公平な関係を求めています」という明確なメッセージを送ることなのです。

2-2. 世界各国の外国人土地取得制限の実態【比較表】

相互主義を理解するためには、世界各国が実際にどのような外国人土地取得制限を設けているかを知る必要があります。以下の比較表をご覧ください:

| 国名 | 外国人の土地所有 | 主な制限内容 | 根拠法 |

|---|---|---|---|

| 中国 | 禁止 | 土地公有制。外国人は土地使用権のみ取得可能(住宅用限定、最長70年) | 土地管理法 |

| 韓国 | 制限あり | 事前申告制、軍事施設周辺・国境地域・島嶼部で厳格制限 | 外国人土地法 |

| タイ | 原則禁止 | 外国人の土地所有は原則禁止。コンドミニアム区分所有は49%まで | 土地法 |

| フィリピン | 憲法で禁止 | 外国人の土地所有を憲法で明確に禁止 | フィリピン憲法 |

| オーストラリア | 厳格管理 | 外国人は原則新築住宅のみ。中古住宅は政府承認必要 | 外国取得・買収法 |

| アメリカ | 州により異なる | 連邦レベルでは制限なし。多くの州で農地取得制限。CFIUS審査あり | 州法、CFIUS法 |

| ドイツ | EU域外制限 | EU域外からの投資は10%以上で政府審査対象 | 対外経済法 |

| フランス | 戦略分野制限 | 外国投資規制法により戦略的業種への投資を厳格管理 | 通貨財政法典 |

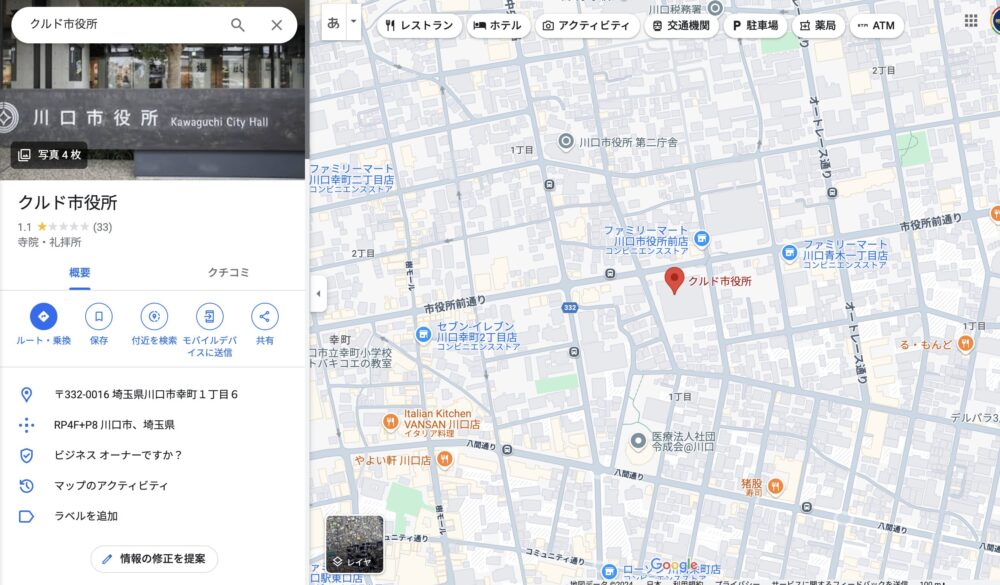

| 日本 | 制限なし | 外国人土地法があるが政令未制定のため事実上無制限 | 外国人土地法(未発動) |

2-3. 具体例:各国に「相互主義」を適用したシミュレーション

では、外国人土地法第一条に基づく相互主義を実際に適用した場合、どのような制限が可能になるのでしょうか。具体的にシミュレーションしてみましょう。

中国に対する相互主義の適用

中国では外国人による土地所有が不可能なため、日本も中国国民・中国法人による日本の土地所有を禁止することが可能です。ただし、「類似の制限」という観点から、以下のような段階的な制限も考えられます:

- 全面禁止:中国と同様、土地所有権の取得を完全に禁止する

- 使用権のみ許可:中国の制度に合わせ、所有権ではなく使用権のみを認める

- 面積制限:一定面積以上の土地取得を制限する

- 用途制限:住宅用に限定し、商業用・工業用の取得を制限する

- 地域制限:特定の地域での取得を制限する

韓国に対する相互主義の適用

韓国では事前申告制度と許可制度があるため、日本も韓国国民・韓国法人に対して同様の制度を適用できます:

- 事前申告義務:土地取得前の申告を義務付ける

- 許可制度:一定規模以上の土地取得に許可を必要とする

- 地域制限:軍事施設周辺等での取得制限

タイ・フィリピンに対する相互主義の適用

これらの国では外国人による土地所有が憲法で禁止されているため、日本もこれらの国の国民・法人による土地所有を禁止することが可能です。

2-4. 相互主義適用の法的効果と実際の手続き

相互主義を適用する場合の法的効果は以下の通りです:

- 新規取得の制限:対象国の国民・法人による新たな土地取得が制限される

- 既存権利の保護:適用前に適法に取得された権利は保護される

- 段階的適用:相手国の制限の程度に応じて段階的に制限を設ける

- 政令による細則:具体的な制限内容は政令で定める

実際の手続きとしては、以下のステップが必要です:

- 調査段階:対象国の外国人土地取得制限の実態調査

- 検討段階:相互主義適用の是非と程度の検討

- 政令制定:具体的な制限内容を定めた政令の制定

- 施行段階:制限の実施と監督

第三章:「弾丸が込められていない銃」― なぜ、この法律は使われてこなかったのか?

3-1. 法律を発動させる「政令」という名の引き金

外国人土地法の最大の特徴は、法律が存在するだけでは自動的に発動しないことです。第一条、第二条、第四条、第五条のいずれも「勅令ヲ以テ」(現在の「政令により」)という文言があり、内閣による政令の制定が不可欠です。

つまり、この法律は「弾丸の込められていない銃」の状態で約100年間放置されてきたのです。法律という「銃」は存在するが、それを発砲するための「弾丸」である政令が込められていない状態です。

政令制定の権限は内閣にあります。つまり、総理大臣の政治的決断があれば、明日からでもこの法律は威力を発揮します。必要なのは新たな立法ではなく、既存の法律を活用する政治的意思だけなのです。

3-2. 戦後政治における「封印」の歴史

戦後の日本政治において、外国人土地法が「封印」されてきた背景には複数の要因があります。

占領政策の影響

戦後の占領期間中(1945-1952年)、GHQは日本の民主化と非軍事化を進める中で、排外的と見なされる可能性のある法律の適用を事実上停止させました。外国人土地法も、その対象の一つでした。

吉田ドクトリンと経済優先主義

吉田茂首相による「吉田ドクトリン」は、安全保障をアメリカに依存し、経済発展に専念するという戦後日本の基本路線を定めました。この路線の下では、外国投資の促進が重視され、外国人土地法のような制限的な法律の適用は「投資阻害要因」として忌避されました。

国際協調路線の重視

1960年代以降の高度経済成長期、日本は国際社会への復帰と経済発展を最優先課題としました。外国人土地法の適用は「排外主義的」と受け取られる可能性があり、国際的な孤立を恐れる政府は適用を避け続けました。

官僚機構の消極姿勢

法務省、外務省、国土交通省といった関係官庁も、外国人土地法の適用には消極的でした。適用すれば相手国からの抗議や報復措置を招く可能性があり、「事なかれ主義」の官僚機構にとっては「寝た子を起こす」ことになりかねませんでした。

3-3. 「平時の論理」で「有事の現実」に対処する危険性

しかし、安全保障環境が激変した現代において、戦後一貫して続けられてきた「平時の論理」は本当に妥当なのでしょうか?

現在の日本を取り巻く安全保障環境は、戦後最も厳しい状況にあります。中国の軍事的台頭、北朝鮮の核・ミサイル開発、ロシアによるウクライナ侵攻など、地政学的リスクが急激に高まっています。

こうした状況下で、国家安全保障に直結する土地が外国資本によって買収され続けることの危険性は、もはや看過できないレベルに達しています。自衛隊基地周辺、在日米軍基地周辺、重要インフラ施設周辺、水源地、国境離島など、安全保障上極めて重要な土地が外国資本の手に渡っているのです。

専門家の立場から申し上げれば、現在の状況は明らかに「平時の論理」で「有事の現実」に対処しようとする危険な状態です。経済的利益を追求するあまり、国家の基盤である「土地」という最も重要な資源の管理を疎かにしているのです。

3-4. 諸外国の対応との比較 ― 日本の「異常性」

世界の主要国と比較すると、外国人による土地取得に対する日本の姿勢の「異常性」が浮き彫りになります。

アメリカの変化

アメリカでは2018年以降、CFIUS(外国投資委員会)の権限が大幅に強化され、外国人による土地取得の審査が厳格化されています。特に中国による土地買収については、国家安全保障の観点から極めて慎重な審査が行われています。

2021年には、中国系企業によるテキサス州の風力発電所建設計画が、軍事基地に近いという理由で中止に追い込まれました。また、多くの州で中国系企業による農地取得を制限する法律が制定されています。

ヨーロッパ各国の対応

ドイツでは2020年、外国企業による国内企業の買収規制を強化し、10%以上の株式取得でも政府の審査対象としました。フランスでも、外国投資規制法により、戦略的業種への外国投資を厳格に管理しています。

オーストラリアの厳格化

オーストラリアでは2021年、外国人による農地取得の規制を大幅に強化しました。中国系企業による大規模農地買収が社会問題となったことを受けての措置です。

これらの国々と比較すると、日本の対応の遅れと甘さは際立っています。100年前に制定された外国人土地法という「優れた武器」を持ちながら、それを使おうとしない日本の姿勢は、国際的に見ても極めて異例なのです。

第四章:現代日本における外国人土地買収の実態

4-1. 統計で見る外国人土地買収の現状

外国人による日本の土地買収がどの程度進んでいるのか、具体的なデータを見てみましょう。

農林水産省の調査結果

農林水産省(林野庁)が毎年実施している「外国資本による森林買収に関する調査」によると、2006年から2020年までの累計で、外国資本による森林買収は815件、面積にして約1万2,588ヘクタールに達しています。

買収主体の国籍別では、中国が全体の約40%を占め最多となっています。次いでシンガポール、英領バージン諸島、香港の順となっていますが、これらも実質的には中華系資本である可能性が高いとされています。

国土交通省の調査結果

重要土地等調査法に基づき、内閣府が公表した調査結果によれば、国境離島における外国系企業による土地取得事例が複数確認されています。対馬、五島列島、奄美大島などで、韓国系や中国系の企業による土地買収が進んでいます。

防衛省周辺の土地買収

防衛省の調査では、全国の自衛隊基地周辺で外国系企業による土地買収事例が確認されています。特に沖縄県、北海道、長崎県での事例が多く報告されています。

4-2. 具体的な買収事例の分析

北海道での大規模買収

北海道では2000年代以降、中国系企業による大規模な土地買収が相次いでいます。ニセコ地区では、スキーリゾート開発を名目とした大規模な土地取得が行われています。しかし、実際には開発が進まず、土地が遊休化しているケースも多く見られます。

また、水源地周辺での買収も深刻な問題となっています。森林を取得した後、地下水の採取権も実質的に手に入れることができるため、「水資源の争奪戦」の様相を呈しています。

対馬での韓国資本による買収

長崎県対馬市では、韓国資本による土地買収が急速に進んでいます。観光ホテル、民宿、土産物店などの観光関連施設だけでなく、港湾施設周辺や高台の土地なども買収されています。

特に問題視されているのは、海上自衛隊対馬防備隊の基地を見下ろす高台の土地が韓国資本によって買収されたことです。この土地からは基地内の施設や艦船の動向を容易に監視することが可能とされています。

沖縄での中国系資本による買収

沖縄県では、中国系企業による土地買収が各地で確認されています。那覇市、宜野湾市、名護市などで、ホテル建設を名目とした土地取得が行われていますが、中には計画が頓挫し、土地が遊休化しているケースもあります。

米軍基地周辺での土地取得も確認されており、安全保障上の懸念が高まっています。

4-3. 買収の手法と迂回取得の実態

外国資本による日本の土地買収は、多くの場合、直接的な買収ではなく、日本法人を経由した「迂回取得」の形を取っています。

日本法人の設立・買収による迂回取得

最も一般的な手法は、外国資本が日本に子会社を設立し、その子会社名義で土地を取得する方法です。また、既存の日本企業を買収し、その企業名義で土地を取得するケースもあります。

この手法により、表面上は「日本企業による土地取得」に見えるため、外国資本による買収であることが分かりにくくなっています。

複雑な資本関係による実質的支配の隠蔽

より巧妙な手法として、複数の中間持株会社を経由した複雑な資本関係を構築し、最終的な支配者が誰なのかを分からなくする手法があります。

例えば、「中国系企業→シンガポール法人→香港法人→日本法人→土地取得」というような複雑な構造を作ることで、実質的な支配者を隠蔽するのです。

名義借りや仮装売買

日本人や日本企業の名義を借りて土地を取得し、実質的には外国資本が支配するという手法もあります。また、一旦日本人名義で土地を取得した後、複雑な契約関係により実質的に外国資本の支配下に置くという手法もあります。

4-4. 現行法制度の限界と問題点

現在の日本の法制度では、こうした外国人による土地買収を効果的に規制することができません。

不動産登記制度の限界

日本の不動産登記制度では、土地の所有者の国籍や実質的支配者を把握する仕組みが不十分です。登記上の所有者が日本法人であれば、その背後にある外国資本の存在を把握することは困難です。

外為法の適用範囲の限定

外国為替及び外国貿易法(外為法)による事前届出制度はありますが、適用範囲が限定的です。また、届出があっても実際に取引を停止させる例は極めて稀です。

重要土地等調査法の限界

2021年に制定された重要土地等調査法は一定の効果を上げていますが、あくまで「調査」が中心であり、実際の土地取得を阻止する強制力は限定的です。

地方自治体の条例の限界

一部の地方自治体では独自の条例を制定していますが、罰則が軽微であったり、実効性に乏しかったりするケースが多く見られます。

第五章:外国人土地法復活への道筋

5-1. 政令制定に向けた具体的ステップ

外国人土地法を実際に活用するためには、以下のステップが必要です。

第一段階:実態調査の実施

まず、各国の外国人土地取得制限制度の詳細な調査を実施します。単に制度の有無だけでなく、実際の運用状況、制限の程度、例外規定などを詳細に調査する必要があります。

第二段階:相互主義適用の検討

調査結果を基に、どの国に対してどの程度の相互主義を適用するかを検討します。全面的な制限から段階的な制限まで、様々な選択肢があります。

第三段階:政令案の作成

具体的な制限内容を定めた政令案を作成します。この際、WTO協定や二国間投資協定との整合性も検討する必要があります。

第四段階:政令の制定・公布

内閣で政令を決定し、公布します。施行までの期間を設けることで、影響を受ける関係者への配慮も必要です。

第五段階:制度の運用

実際に制度を運用し、必要に応じて見直しを行います。

5-2. 想定される課題と対応策

外国人土地法の復活には、いくつかの課題が想定されます。

国際法上の課題

WTO協定、特に「サービスの貿易に関する一般協定(GATS)」や各種の二国間投資協定(BIT)との整合性が問題となる可能性があります。

しかし、これらの協定にも「安全保障例外条項」が設けられており、国家安全保障上必要な措置については適用除外とされています。適切な法的構成を取れば、国際法上の問題はクリアできると考えられます。

外交上の課題

制限対象国からの抗議や報復措置が予想されます。しかし、相互主義という国際法上確立された原理に基づく措置である以上、正当な権利の行使であると堂々と主張すべきです。

経済的影響への懸念

外国投資の減少を懸念する声もあります。しかし、真っ当な投資であれば制限される理由はありません。むしろ、投機的な土地買収を排除することで、健全な投資環境が整備されると考えられます。

実務上の課題

制度の運用には相当な人員と予算が必要となります。しかし、国家安全保障に関わる重要な措置である以上、必要な予算措置を講じるべきです。

5-3. 段階的実施案の提案

一気に全面的な制限を実施するのではなく、段階的に実施することで、混乱を最小限に抑えることができます。

第一段階:情報収集体制の整備

まず、外国人による土地取得の実態を正確に把握するための情報収集体制を整備します。不動産登記制度の改善、関係省庁間の情報共有体制の構築などが必要です。

第二段階:重要地域での制限開始

国防上特に重要な地域(自衛隊基地周辺、米軍基地周辺、国境離島など)から制限を開始します。外国人土地法第四条の活用が有効です。

第三段階:相互主義の段階的適用

制限が特に厳しい国から順次、相互主義を適用していきます。中国、韓国、タイ、フィリピンなどが第一次対象となるでしょう。

第四段階:制度の拡充・完成

制度の運用状況を見ながら、必要に応じて対象地域や対象国の拡大を検討します。

第六章:我々国民に、今できること

6-1. 「知らない」ことが、最大のリスク

国民の皆様に最初にお願いしたいのは、まず外国人土地法の存在とその内容を正確に理解していただくことです。

民主主義国家において、国民の「知らない」という状態ほど危険なものはありません。政治家や官僚は、国民が関心を持たない問題については後回しにする傾向があります。逆に、国民の関心が高い問題については、迅速に対応せざるを得ません。

外国人土地法の存在を知る国民が増えれば増えるほど、政治家への圧力となります。「なぜこの法律を使わないのか」「相互主義を適用しない理由は何か」という声が高まれば、政治家も無視することはできません。

6-2. 感情的な批判から、論理的な問いかけへ

大切なのは、感情的な批判ではなく、具体的な法的根拠に基づいた論理的な問いかけです。

「なぜ外国人が土地を買うんだ!」「政府は何をやっているんだ!」といった感情的な批判では、政治家も官僚も「感情論」として処理してしまいます。

しかし、以下のような具体的で論理的な質問には、きちんとした答えを用意せざるを得ません:

- 「外国人土地法第一条に基づく相互主義を適用しない理由は何ですか?」

- 「中国では外国人の土地所有が禁止されているのに、なぜ日本は中国人の土地取得を制限しないのですか?」

- 「外国人土地法第四条に基づく国防上必要な地区の指定が進まない理由は何ですか?」

- 「現行法で対応可能なのに、なぜ新法の制定ばかり議論するのですか?」

このような質問を地元の国会議員や地方議員に投げかけてください。多くの政治家は、外国人土地法の詳細を知りません。質問されることで、彼ら自身も勉強せざるを得なくなります。

6-3. 政治家への働きかけの具体的方法

国会議員への要請書テンプレート

地元選出の国会議員に対して、外国人土地法の活用を求める要請書を送付することが効果的です。以下のテンプレートをご活用ください:

【要請書テンプレート】

〇〇選挙区選出

衆議院議員(参議院議員)〇〇〇〇 殿

外国人土地法の活用に関する要請書

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より、我が国の安全保障と国民の利益のために、ご尽力いただき心より感謝申し上げます。

さて、我が国には大正14年(1925年)に制定された「外国人土地法」という現行法が存在することをご存知でしょうか。この法律は、外国人による土地取得に対し、「相互主義」の原則に基づく制限を可能とする、極めて先進的な内容を持っております。

現在、中国をはじめとする諸外国では、外国人による土地取得に様々な制限を設けているにもかかわらず、日本では外国人による土地取得が事実上無制限に行われています。これは相互主義の観点から見て、明らかに不公平な状況と言わざるを得ません。

つきましては、以下の点について、貴職のお考えをお聞かせいただくとともに、必要な措置を講じていただきますよう要請いたします。

- 外国人土地法第一条に基づく相互主義を適用するための政令制定について

- 同法第四条に基づく国防上必要な地区の指定について

- 外国人による土地買収の実態調査の強化について

何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

令和〇年〇月〇日

住所

地方議員への働きかけ

都道府県議会議員や市町村議会議員に対しても、意見書の採択などを求めることができます。地方議会から国に対する意見書が採択されれば、国政への影響力も大きくなります。

パブリックコメントの活用

政府が関連する法令の改正や新設でパブリックコメントを募集する際は、積極的に意見を提出しましょう。多数の意見が寄せられれば、政府も無視することはできません。

6-4. 情報共有と世論形成の重要性

SNSや地域の集まりで、外国人土地法の存在を広めることも重要です。しかし、その際は正確な情報を共有することが大切です。

間違った情報や誇張された情報を流すと、逆に「デマ」として扱われ、運動全体の信頼性を損なう危険があります。本記事で解説したような正確な情報を基に、冷静で理性的な議論を心がけてください。

6-5. 草の根運動の重要性

大きな政治的変化は、常に草の根の市民運動から始まります。外国人土地法の復活も、国民一人ひとりの小さな行動の積み重ねから実現されるのです。

勉強会の開催

地域で外国人土地法について学ぶ勉強会を開催することも有効です。法律の専門家を招いて講演してもらったり、参加者同士で情報を共有したりすることで、理解を深めることができます。

署名活動

外国人土地法の活用を求める署名活動も効果的です。ただし、署名活動を行う際は、正確な情報に基づいて行うことが重要です。

メディアへの働きかけ

地元のメディアに対して、外国人土地法の問題を取り上げるよう働きかけることも大切です。新聞の投書欄への投稿、テレビ局への問い合わせなどを通じて、メディアの関心を喚起しましょう。

第七章:希望の光 ― 最近の動きと今後の展望

7-1. 政界における意識の変化

近年、政界においても外国人による土地買収問題に対する関心が高まっています。

自民党の動き

自民党では2020年に「外国人による土地取得に関するPT(プロジェクトチーム)」が設置され、対策の検討が進められています。同PTでは、外国人土地法の活用についても議論されており、一定の前進が見られます。

超党派の動き

外国人による土地買収問題は、保守・革新を問わず多くの政治家の関心を集めています。超党派の議員連盟も設立され、党派を超えた取り組みが進んでいます。

7-2. 重要土地等調査法の制定とその意義

2021年に制定された「重要土地等調査法」は、外国人土地法第四条の精神を現代に蘇らせた画期的な法律です。

同法により、国防上重要な土地の調査・規制が可能となりました。まだ調査段階が中心ですが、将来的には土地取得の制限や土地利用の規制も可能になると期待されています。

この法律の制定は、外国人土地法本体の復活への重要なステップと位置づけることができます。

7-3. 地方自治体の先進的な取り組み

北海道の水源地保全条例

北海道では2012年に「北海道水資源保全条例」が制定され、水源地周辺での土地取引に事前届出制が導入されました。この条例は全国初の本格的な土地取引規制条例として注目を集めています。

他の自治体の動き

群馬県、埼玉県、茨城県なども独自の条例を制定し、外国人による土地取得の規制に乗り出しています。これらの条例は、国レベルでの法整備に先駆けた重要な取り組みです。

7-4. 国際情勢の変化と追い風

米中対立の激化

米中対立の激化により、中国による他国での土地買収に対する国際的な警戒感が高まっています。アメリカをはじめとする各国が規制を強化する中、日本だけが野放し状態を続けることは困難になっています。

安全保障環境の悪化

中国の軍事的台頭、北朝鮮の核・ミサイル開発、ロシアによるウクライナ侵攻など、日本を取り巻く安全保障環境が急激に悪化しています。こうした状況下で、土地の安全保障に対する国民の関心も高まっています。

経済安全保障の重視

近年、「経済安全保障」という概念が重視されるようになっています。土地も重要な経済安全保障資産として認識され、その保護の必要性が論じられています。

第八章:外国人土地法を巡る法的論点の詳細検討

8-1. 憲法適合性の問題

外国人土地法の復活に際して、最も重要な法的論点の一つが憲法適合性の問題です。

平等原則との関係

憲法第14条の平等原則との関係で、外国人に対する差別的取扱いが問題となる可能性があります。しかし、最高裁判例(マクリーン事件判決等)は、外国人の権利については「権利の性質上日本国民のみを対象としていない場合」に限って憲法上の権利が保障されるとしており、財産権についても一定の制限が許容されると解されています。

また、相互主義に基づく制限は、合理的な区別であり、不合理な差別には当たらないと考えられます。

財産権の保障との関係

憲法第29条の財産権保障との関係も重要です。しかし、同条第2項は「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」としており、国家安全保障という公共の利益のための制限は許容されると解されます。

8-2. 国際法との整合性

国際人権法との関係

市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)第26条は差別の禁止を定めていますが、国家安全保障上必要な措置については例外が認められています。

WTO協定との関係

サービスの貿易に関する一般協定(GATS)は外国企業によるサービス提供を自由化していますが、第14条の2で安全保障例外を定めており、「安全保障上の重大な利益の保護のために必要な措置」は適用除外とされています。

二国間投資協定(BIT)との関係

多くのBITには安全保障例外条項が設けられており、適切な法的構成を取れば抵触を回避できると考えられます。

8-3. 相互主義の法的根拠と限界

国際法上の相互主義

相互主義は、国際法の基本原則の一つです。ウィーン条約法条約第60条の「重大な違反に基づく条約の終了又は効力停止」、国際司法裁判所規程第36条第3項の「任意管轄の相互性」など、多くの国際法規範で相互主義が採用されています。

相互主義の適用範囲

外国人土地法第一条の「同一若ハ類似ノ」という文言により、相手国の制限と全く同じ制限を課す必要はありません。制限の目的や効果が類似していれば足りるため、柔軟な運用が可能です。

第九章:政令制定の具体的内容

9-1. 対象国の選定基準

政令制定に際しては、どの国を対象とするかの選定基準を明確にする必要があります。

第一類型:全面禁止国

外国人による土地所有を全面的に禁止している国(中国、タイ、フィリピンなど)に対しては、同様の全面禁止または実質的に同等の制限を課すことができます。

第二類型:重要制限国

部分的であっても重要な制限を課している国(韓国、オーストラリアなど)に対しては、類似の制限を課すことができます。

第三類型:軽微制限国

軽微な制限のみを課している国に対しては、同程度の軽微な制限に留めることが相当です。

9-2. 制限の内容と程度

全面禁止

土地所有権の取得を全面的に禁止する最も厳格な制限です。ただし、既存の適法な権利は保護される必要があります。

面積制限

一定面積以上の土地取得を制限する方法です。個人と法人で異なる基準を設けることも可能です。

用途制限

住宅用、商業用、工業用、農地など、用途別に制限を設ける方法です。

地域制限

国防上重要な地域、水源地域、国境地域など、特定の地域での取得を制限する方法です。

手続的制限

事前申告制、許可制、審査制など、手続面での制限を課す方法です。

9-3. 執行体制の整備

主管官庁の指定

外国人土地法の執行を担当する主管官庁を明確にする必要があります。法務省、国土交通省、内閣府などが候補となります。

情報収集体制

外国人による土地取得の実態を把握するための情報収集体制を整備する必要があります。不動産登記制度の改善、関係省庁間の情報共有などが重要です。

監督・処罰体制

違反者に対する監督・処罰体制も整備する必要があります。行政処分、刑事処分の両面から検討が必要です。

終章(まとめ):希望は、過去にある

日本の未来を憂い、この国の行く末を案じておられる皆様。長い記事をここまでお読みいただき、心から感謝申し上げます。

外国人土地法と相互主義の原理は、日本の土地と主権を守るための強力な武器です。この法律は単なる「古い法律」ではありません。100年前の先人たちが、現代の危機を予見して遺してくれた**「預言の書」**とも言うべき貴重な遺産なのです。

重要ポイントの再確認

この法律の重要なポイントを改めて確認しましょう:

✅ 法的有効性:大正14年から現在まで有効な現行法であり、廃止も失効もしていません。

✅ 相互主義の公正性:国際法の基本原則に基づく公正な措置であり、差別的な排外主義ではありません。

✅ 包括的規制:外国資本による迂回取得も防止できる先進的な規制の仕組みを持っています。

✅ 即効性:政令制定により即座に発動可能で、新法制定の必要はありません。

✅ 柔軟性:「同一若ハ類似ノ」制限により、段階的で柔軟な運用が可能です。

国民の皆様へのメッセージ

そして何より重要なのは、これが差別的な排外主義ではなく、国際法の原則に基づいた公正な措置であることです。我々は外国人を排斥したいのではありません。公平で相互的な関係を築きたいだけなのです。

「相手国が日本人の土地取得を制限するなら、日本も同様の制限を課す」

「相手国が日本人に門戸を開いているなら、日本も門戸を開く」

これが相互主義の精神です。極めて合理的で、極めて公正な考え方ではないでしょうか。

今、我々にできること

日本の未来を諦める必要はありません。我々の先人たちは、将来の危機を見越し、既に解決策を遺してくれていました。その「伝家の宝刀」の存在を知り、その使い方を議論すること。それこそが、私たちが今すぐ始められる、最も知性的で、最も力強い一歩なのです。

具体的には:

- 正確な知識の習得:外国人土地法の内容を正しく理解する

- 情報の共有:家族、友人、地域の人々と情報を共有する

- 政治家への働きかけ:具体的で論理的な質問を投げかける

- 世論の形成:冷静で理性的な議論を心がける

- 継続的な関心:一時的なブームで終わらせず、継続的に関心を持ち続ける

最後に

この国の主権と尊厳を守るために、まずは正しい知識を身につけ、そして行動しましょう。外国人土地法と相互主義。この二つのキーワードを胸に、日本の明日を取り戻すのです。

100年前の先人たちが遺してくれた「伝家の宝刀」。それを抜くかどうかは、我々現代の日本人の決断にかかっています。その決断の時は、もうすぐそこまで来ているのです。

私たち専門家は、今後もこの問題について継続的に情報発信を続けてまいります。次回は、外国人土地法第四条の「国防上必要な地区」の指定について、より詳しく解説する予定です。また、各国の土地制度の詳細な比較分析、実際の政令制定案の検討なども続編で取り上げていきます。

この記事が、憂国の志士たる皆様の知識の糧となり、行動の指針となれば、これ以上の喜びはありません。日本の土地と主権を守るため、共に歩んでまいりましょう。

【参考文献・資料】

コメント