埼玉県川口市。都心へのアクセスに優れ、人口も増え続ける人気のベッドタウン。しかしその一方で、「クルド人が増えて治安が悪化し、特定のエリアの地価が暴落している」——そんな穏やかならぬ噂を耳にしたことはないだろうか。

公式データを見れば市全体の地価は堅調に上昇している。では、一部で囁かれる「地価下落」は単なるデマなのか。それとも、平均値の裏に隠された、データが捉えきれない“不都合な真実”が存在するのだろうか。

本レポートは、こうした二極化し、しばしば扇情的に語られる川口市の現状を、①不動産市場の最新データ、②国の法制度(改正入管法)、③地域社会の実態という三つの視点から冷静に、そして多角的に解き明かす試みである。

これは単なる一都市の不動産レポートではない。地価という経済指標の揺らぎの裏には、法律の壁、社会の分断、そして共に生きようとする人々の葛藤という、より深く複雑な物語が隠されている。川口で今起きていることは、数年後の日本全体が直面するであろう未来の縮図だ。この街の「光と影」を読み解くことは、私たちの社会のこれからを考える上で、避けては通れない知的冒険となるだろう。

執筆者:おがわ ひろふみ

小川不動産株式会社代表取締役、行政書士小川洋史事務所所長

宅地建物取引士・行政書士。東北大学大学院で工学修士、東京工業大学大学院で技術経営修士を取得。不動産投資歴20年以上、欧州グローバル企業のCFOとして、Corporate Finance、国際M&Aに従事。不動産と法律、金融、テクノロジーの知見と経験を融合させ、独自の学際的な視点から、客観的で専門的な情報を提供します。

YouTube チャンネルはこちらから👇️

川口市、地価上昇の裏で交錯する現実:クルド人コミュニティと変容する街の未来【2025年最新データ・入管法改正を徹底分析】

なぜ川口市なのか?成長と変容の岐路に立つ街

埼玉県川口市。この街は今、二つの異なる顔を持つ。一つは、都心へのアクセスの良さと比較的安価な住宅価格を背景に、人口の社会増が埼玉県内でトップを記録するほどの活気あふれるベッドタウンとしての顔である 1。そしてもう一つは、日本が抱える移民、難民、そして多文化共生という複雑で時に論争を呼ぶ課題が、最も凝縮された形で現出する「現場」としての顔だ。この二つの顔は、決して無関係ではない。むしろ、密接に絡み合いながら、川口市の現在と未来を形作っている。

この街の特異性を理解する上で欠かせないのが、日本最大級とされるクルド人コミュニティの存在である。その数、約2,000人から3,000人とも言われ、彼らの多くがこの地に根を下ろし生活を営んでいる 3。しかし、彼らの存在は単なる人口動態の一要素にとどまらない。難民認定制度の厳しさ、在留資格を巡る法的な不安定さ、そして一部住民との間で報告される生活習慣を巡る摩擦は、地域社会にさざ波を立て、時に全国的な注目を集めるほどの大きな議論へと発展してきた 3。

本レポートの目的は、こうした二極化し、しばしば扇情的に語られがちな川口市の現状を、冷静かつ多角的に解き明かすことにある。我々は、世論や感情に流されることなく、客観的なデータと事実に基づいて、この街で起きている事象の核心に迫る。そのために、本稿では三つの柱を立てて分析を進める。第一に「不動産市場(地価)」の動向、第二に「クルド人コミュニティ」の歴史と生活実態、そして第三に、これらを取り巻く「法律・社会の変化」である。

本稿の主題は、川口市で起きているダイナミクスを理解することが、単に地域の不動産市場を把握するためだけでなく、今後の日本社会全体の縮図を読み解く上で不可欠である、という点にある。地価という経済指標の変動の裏には、人々の生活、法律の壁、そして社会の変容という、より深く複雑な物語が隠されている。本レポートは、その物語を丹念に紐解いていく試みである。

第1章:川口市の不動産市場:データで読み解く地価トレンドの「光と影」

川口市の不動産市場は、一見すると順風満帆に見える。しかし、その内実を詳細なデータで見ていくと、エリアによって異なる様相、すなわち「光」と「影」が浮かび上がってくる。マクロな視点での堅調な成長と、ミクロな視点で見える一部地域の価格の揺らぎ。この二面性を理解することが、川口市の今を正確に捉える鍵となる。

1-1. 全体像:堅調な地価上昇と将来予測

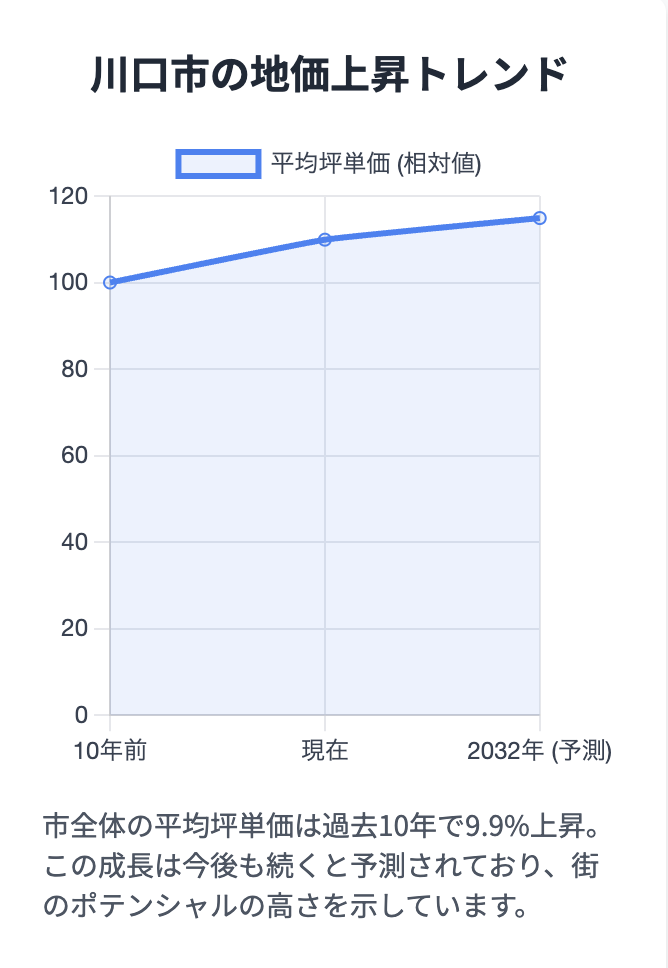

まず、川口市の不動産市場の「光」の部分から見ていこう。各種データは、この街が持つポテンシャルの高さを明確に示している。市全体の平均坪単価は約60万円であり、この10年間で9.9%の上昇を記録している 2。この上昇基調は今後も続くと見られており、ある予測では2032年までにさらに4.5%の上昇が見込まれている 2。

この力強い成長を支える要因は複数ある。最大の魅力は、都心への卓越したアクセスだ。JR京浜東北線を利用すれば、東京駅や品川駅といった主要ターミナルへ乗り換えなしでアクセスできる。それでいて、東京都23区内に比べて住宅価格は手頃であり、コストパフォーマンスを重視する層にとって魅力的な選択肢となっている。

この「職住近接」と「価格の優位性」が、人々を川口市へと惹きつけている。事実、埼玉県が発表する人口動態調査では、川口市は転入者が転出者を上回る「転入超過」において、県内トップクラスの常連である 1。この継続的な人口流入が住宅需要を下支えし、不動産市場の安定的な成長に繋がっている。

このように、マクロな視点で見れば、川口市の不動産市場は「選ばれる街」「成長する街」としてのポジティブな側面が強く、不動産業者やメディアが描く「住みやすい街」というイメージと一致する。この堅調なファンダメンタルズが、市場の基盤を形成していることは間違いない。

1-2. 【2025年最新】川口市の公示地価に見るエリア別の実態

しかし、市全体の平均値だけを見ていては、地域の実態を見誤る。次に、国土交通省が発表する最新の2025年公示地価データを基に、よりミクロな視点で市内各地の状況を分析する。公示地価は、毎年1月1日時点の土地の正常な価格を示す公的な指標であり、不動産取引の目安とされる。

最新データを見ると、川口市内でもエリアによって地価に大きな差があることがわかる。例えば、JR西川口駅から徒歩圏内の「西青木1丁目」では、1平方メートルあたり399,000円という高い価格がついている 9。一方で、駅から距離のある「赤井1丁目」では178,000円と、倍以上の開きがある 9。この価格差は、駅からの距離や利便性が地価に直結していることを如実に物語っている。

以下の表は、川口市内の主要な住宅地における2025年の公示地価と、前年からの変動率をまとめたものである。

| 地点(所在) | 最寄駅 | 2024年価格 (/m2) | 2025年価格 (/m2) | 前年比変動率 | 出典 |

| 川口市西青木1-19-6 | 西川口駅 720m | (データなし) | 399,000 | (データなし) | 9 |

| 川口市南町2-8-27 | 川口駅 1400m | (データなし) | 341,000 | (データなし) | 9 |

| 川口市西川口3-8-24 | 西川口駅 660m | (データなし) | 335,000 | (データなし) | 9 |

| 川口市芝中田2-18-20 | 蕨駅 1200m | (データなし) | 318,000 | (データなし) | 9 |

| 川口市中青木4-14-18 | 川口駅 2100m | (データなし) | 289,000 | (データなし) | 9 |

| 川口市芝東第3-169-11 | 南浦和駅 1100m | (データなし) | 253,000 | (データなし) | 9 |

| 川口市末広3-18-10 | 川口元郷駅 1700m | (データなし) | 228,000 | (データなし) | 9 |

| 川口市元郷3-8-8 | 川口元郷駅 1100m | (データなし) | 223,000 | (データなし) | 9 |

| 川口市赤井1-25-22 | 川口駅 4900m | (データなし) | 178,000 | (データなし) | 9 |

| 川口市大字峯字後842番29 | 草加駅 3000m | (データなし) | 137,000 | (データなし) | 9 |

注:2024年の比較データが利用可能な情報源に限定されていたため、表は2025年のデータに焦点を当てています。

この表からも、駅からの距離や路線によって地価が大きく変動する様子が読み取れる。西川口、川口、蕨といった京浜東北線沿線の駅周辺は依然として高い価値を維持しており、市全体の地価を牽引している。公示地価という「公式」な指標は、川口市の不動産市場の底堅さを示唆している。

1-3. 川口市「公式」と「実勢」の地価乖離:一部地域で見られる価格下落の謎

しかし、ここで看過できない重要な矛盾点が浮かび上がる。公示地価が示す安定した市場とは裏腹に、実際の取引価格、すなわち「実勢価格」のデータを見ると、一部の地域で急激な価格下落が観測されているのだ。これは、川口市の不動産市場が抱える「影」の部分である。

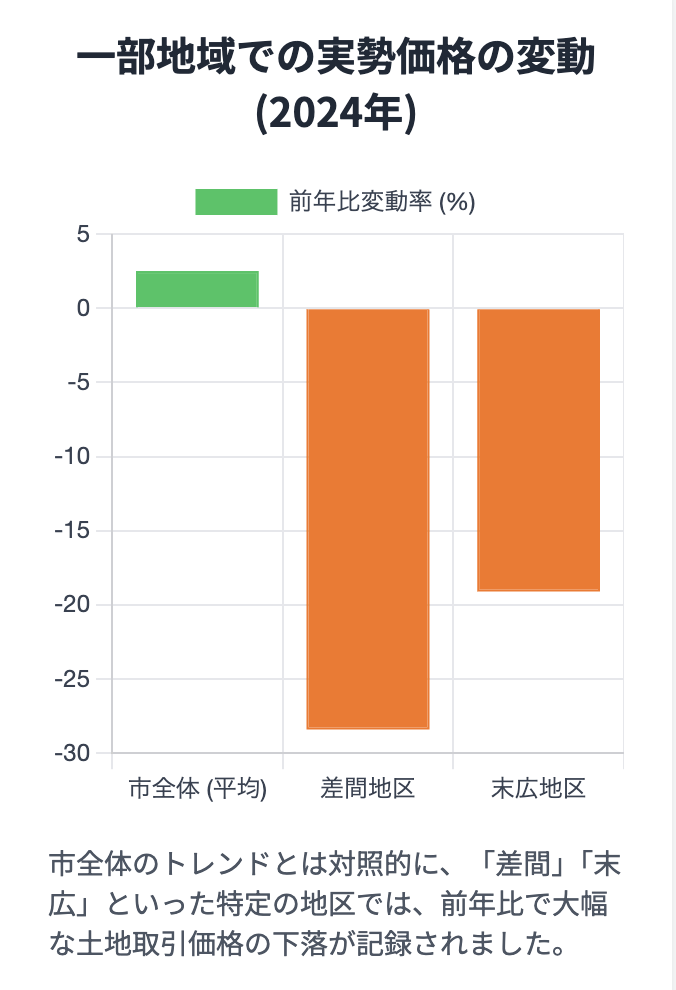

具体的には、2024年の取引データに基づくと、「差間」地区の土地取引価格は前年比で28.4%もの大幅な下落を記録した 10。また、「末広」地区でも同様に、前年比19.1%のマイナスとなっている 11。これらの数値は、市全体の緩やかな上昇トレンドとは全く逆の動きであり、特定の地域で何らかのネガティブな要因が働いていることを強く示唆している。

この「公式」の地価と「実勢」の価格との間に生じた乖離は、市場の複雑な心理を映し出す鏡と言える。公示地価は、交通の便やインフラといったマクロな要因を反映する、いわば「遅行指標」である。一年かけて評価されるため、市場の急な変化を即座には織り込まない。一方、日々の取引で決まる実勢価格は、購入希望者のリアルタイムの感情や判断を反映する「先行指標」だ。そこには、経済的な合理性だけでは説明できない、地域の評判、治安への不安、社会的な調和といった「感情的」な要素が色濃く影響する。

この乖離の謎を解く鍵は、本レポートの核心的なテーマと深く関わってくる。なぜ特定の地域で、買い手の意欲がこれほどまでに減退しているのか。経済的な要因だけでは説明が困難なこの現象を前にして、我々は社会的な要因に目を向けざるを得ない。そして、近年の川口市で最も顕著で、時に感情的な対立を伴う社会的なテーマが、クルド人コミュニティを巡る動向であることは論を俟たない。

本稿は、クルド人の存在が直接的に地価を下げていると短絡的に結論づけるものではない。しかし、「一部のクルド人コミュニティとの間で報告されている社会的な摩擦や、それを巡る報道、SNS上での言説の拡散が、特定の地域に対する住宅購入希望者のリスク評価や居住意欲に影響を与え、結果として実勢価格に下方圧力として作用しているのではないか」という仮説を立てることは、専門的な分析として不可避である。この仮説の検証こそが、川口市の地価と社会の力学を解明する上で中心的な課題となる。公式データが示す「光」と、実勢価格のデータが暗示する「影」。このコントラストの背景にある社会的な深層を、次章以降で掘り下げていく。

第2章:川口のクルド人コミュニティ:歴史、生活、そして法的地位の現実

川口市の不動産市場に見られる複雑な動向を理解するためには、その背景にある社会的な文脈、特にクルド人コミュニティの実像に深く分け入る必要がある。彼らがどのような歴史的経緯でこの地に集い、いかなる法的・経済的状況の下で生活しているのか。その現実を知ることなくして、地域社会で生じている事象の本質を捉えることはできない。

2-1. 「国なき最大の民族」クルド人の日本における歩み

クルド人は、トルコ、イラン、イラク、シリアの4カ国にまたがる山岳地帯「クルディスタン」を故郷とする、独自の言語と文化を持つ民族である 3。その人口は3,000万人以上と推定され、「国家を持たない世界最大の民族」として知られている。彼らの歴史は、居住する各国政府からの同化政策や弾圧、武力紛争の連続であり、その苦難がディアスポラ(離散)を生み出す大きな要因となってきた。

日本、とりわけ川口市とその周辺地域にクルド人が集住し始めたのは1990年代に遡る。当時、日本がトルコとの間で査証(ビザ)免除措置を取っていたことが、彼らが日本を目指す一つの契機となった 12。故郷での政治的迫害、兵役の義務、経済的な困窮といった複合的な理由から、多くのクルド人が新天地を求めて日本へ渡った。そして、先に定住した親族や友人を頼る形で、次第に川口市にコミュニティが形成されていったのである 13。

彼らの来日の動機は、単なる「出稼ぎ」という言葉では片付けられない。トルコ政府によるクルド人活動家への厳しい弾圧は国際的にも知られており、多くの人々が身の危険を感じて故郷を離れざるを得なかったという背景がある 3。この政治的・歴史的な文脈こそが、彼らの多くが日本で難民認定を申請する根源的な理由であり、彼らの法的地位を理解する上での出発点となる。

2-2. 法の狭間で生きるクルド人:難民申請、仮放免、そして就労の壁

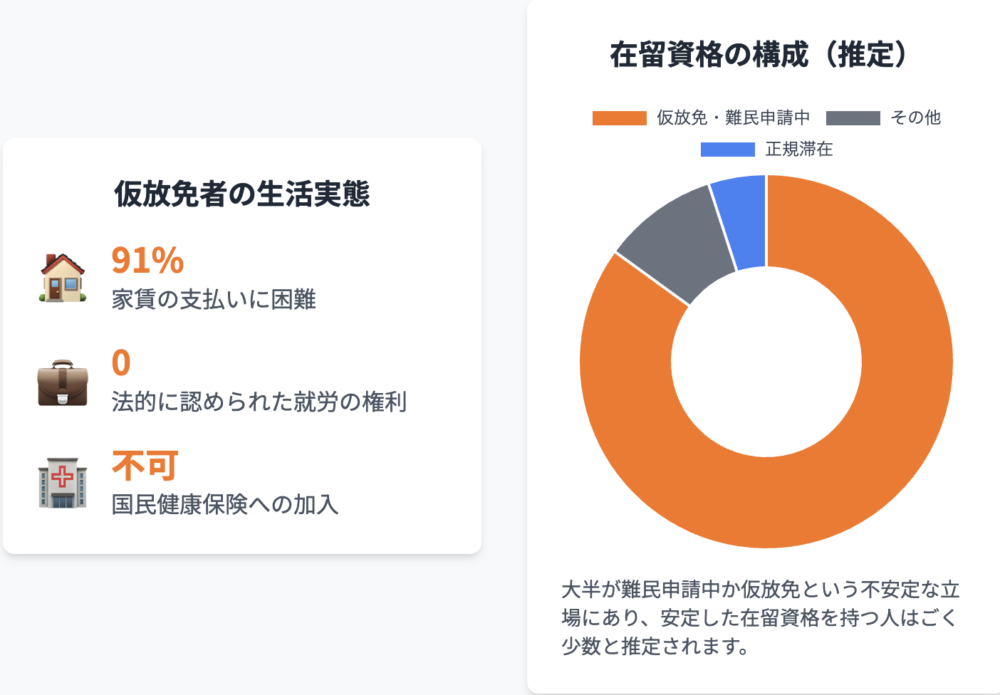

川口市に住むクルド人の多くは、極めて不安定な法的地位に置かれている。その大半が、難民認定申請中であるか、あるいは申請が不認定となった後に「仮放免」という立場で生活している 16。この「仮放免」という状態が、彼らの生活に深刻な困難をもたらし、地域社会との摩擦を生む温床ともなっている。

仮放免とは、入管施設への収容を一時的に解かれている状態を指すが、それは自由を意味しない。仮放免者には在留資格がなく、したがって法的に就労することが一切認められていない。国民健康保険への加入もできず、公的な身分証明となる住民票も持てない 16。この法的空白状態は、一時的な措置であるはずが、実際には何年にも、場合によっては日本で生まれた子どもたちでさえ、その状態で成長することを余儀なくされている 16。

この法的制約は、深刻な経済的困窮に直結する。支援団体が実施した調査によれば、仮放免状態にある人々の91%が家賃の支払いに苦しんでおり、46%が実際に家賃を滞納しているという衝撃的なデータもある 17。医療へのアクセスも絶望的で、高額な医療費を払えず、病気や怪我を我慢するケースも少なくない。

ここに、日本社会が抱える構造的な矛盾が露呈する。川口市とその周辺地域は、建設・解体業が盛んな地域であり、この業界は深刻な人手不足に悩んでいる。そして、その現場を支える重要な労働力の一部を、皮肉にもクルド人たちが担っている 16。社会が経済的に彼らの労働力を必要としている一方で、法律は彼らに働く権利を認めていない。この巨大な矛盾こそが、問題の核心にある。

この構造的なパラドックスは、社会的な摩擦を必然的に生み出す。働くことを禁じられた人々は、生きていくために非正規で不安定な、法の保護を受けられないインフォーマルな経済活動に従事せざるを得なくなる。それは税金や社会保険料の未納といった問題を引き起こし、一部の日本人住民からは「不法就労者」という厳しい視線を向けられる原因となる。つまり、「仮放免」という制度は、問題を解決するどころか、法的にも経済的にも社会から疎外された、権利のない下層階級を意図的に作り出し、社会の分断を助長する「問題発生装置」として機能してしまっているのである。

2-3. 川口市のクルド人コミュニティの絆と文化:ネウロズ祭から日常生活まで

厳しい法的・経済的状況の中にあっても、クルド人コミュニティは独自の文化と強い絆を維持し、川口の地で生活を築いている。その象徴が、毎年3月に行われる新年祭「ネウロズ」である 16。故郷ではしばしば弾圧の対象となったこの祭りを、日本では自由に行えることに喜びを感じるクルド人は多い 13。ネウロズは、単なる新年祝いに留まらず、クルド民族のアイデンティティと解放への願いを確認し合う重要な文化的装置となっている。

コミュニティの中心的な役割を担うのが「日本クルド文化協会」などの団体である。これらの組織は、日本語教室の開催や生活相談、文化交流イベントなどを通じて、同胞への相互扶助のネットワークを提供している 19。

彼らの日常生活に目を向けると、そこには日本社会に適応しようとしながらも、自らの文化を大切にする人々の姿がある。クルド人女性たちのインタビューからは、友人宅に集まってお茶を飲み、伝統料理を囲むといった交流を楽しみつつも、子どもの教育問題に頭を悩ませる姿が浮かび上がる 20。特に、日本で生まれ育った若い世代は、家庭で受け継がれるクルドの伝統的な価値観と、日本の学校で学ぶ現代的な価値観との間で、自らのアイデンティティを模索するという複雑な課題に直面している 12。彼らの苦悩と希望は、川口市における多文化共生の未来を占う上で、極めて重要な要素である。

第3章:クルド人に対する交錯する視線:川口地域社会の摩擦と報道が作る「現実」

川口市におけるクルド人コミュニティを巡る状況は、単なる文化の接触にとどまらず、地域社会における具体的な摩擦や、メディアによって増幅される「現実」の構築という、より複雑な様相を呈している。住民が肌で感じる不安と、SNSや報道が作り出すイメージ、そして法廷闘争へと発展する対立。これらの交錯する視線を解きほぐすことが、問題の全体像を理解するために不可欠である。

3-1. 川口住民が感じる不安と不満:騒音、ゴミ、交通ルール

分析の客観性を担保するため、まずは地域住民から寄せられている具体的な懸念や不満の声を真摯に受け止める必要がある。市内で取材を行うと、一部のクルド人によるとされる行動に対する批判的な声が確かに存在する。「改造車のエンジン音がうるさい」「ゴミの分別ルールが守られていない」「夜間にコンビニエンスストアの前に大勢で集まっていて怖い」といった声は、決して無視できない 5。

ある60代の女性住民は、ゴミ問題や公園の利用マナーについて警察に相談しても改善が見られず、孫の将来を案じていると語る 5。また、40代の男性は、一方通行の道路を逆走する改造車グループを頻繁に目撃し、「もはや全体の問題」と感じているという 5。

これらの声は、単なる「文化的な誤解」や「偏見」という言葉で片付けられるべきではない。その多くは、騒音防止条例や廃棄物処理法、道路交通法といった、地域社会の秩序を維持するための明確なルール違反に関わる問題である。こうした住民の正当な懸念を認識し、その背景にある問題を直視することは、バランスの取れた分析を行う上での大前提となる。

3-2. クルド人問題炎上の構造:SNSの増幅とメディアの偏向

地域で発生した個別のトラブルは、いかにして全国的な「問題」へと発展するのか。そのメカニズムの中心にあるのが、SNSによる情報の増幅と、時に偏向したメディア報道である。特定の事案がSNS上で拡散される過程で、文脈が切り取られ、個人の問題が民族全体の問題であるかのように一般化される。これが反クルド感情を煽り、ヘイトスピーチや排斥を訴えるデモといった現実世界での行動へと繋がっていく 3。

この構造を象徴する事例が、2025年4月に放送されたNHK ETV特集『フェイクとリアル 川口 クルド人 真相』を巡る騒動である 23。この番組に対しては、放送直後から「クルド人側の視点に偏っており、住民の不安を軽視している」「出演したクルド人に関する重要な背景情報(トルコ政府からテロ組織関係者と指摘されている等)を伝えていない」といった批判が殺到した。結果として、この番組は再放送が延期され、内容を修正して再配信されるという異例の事態となった 23。

この一件は、この問題がいかにデリケートで、メディアがどちらか一方の物語を無批判に採用することの危険性を浮き彫りにした。川口を巡る言説は、「迫害される難民 vs 差別主義者」という物語と、「法を守る住民 vs ルールを破る不法滞在者」という、二つの対立する物語の間で激しく揺れ動いている。メディアがこの対立構造そのものを深く分析することなく、一方の物語に加担したと見なされた時、それはもはや報道ではなくプロパガンダとして受け取られ、社会の分断をさらに深める結果を招く。

この対立は、自己増殖的な悪循環の構造を持っている。

- まず、国の入管法が「法的・経済的な不安定さ」を生み出す(第2章参照)。

- この不安定さが、非正規労働や住居問題といった、地域レベルでの「社会的な摩擦」の土壌となる。

- 個別の摩擦がSNSによって「増幅」され、民族全体への偏見へと転化する。

- メディアがこの「問題」を取り上げる際、しばしば二極化した「物語」のどちらかに陥り、対立を「固定化」する。

- 激化した世論は政治家を動かし、取り締まり強化といった強硬な姿勢へと「政治問題化」する 6。

- この政治的圧力が、2024年の入管法改正のような、より厳格な法律や運用を正当化し、最初の「法的な不安定さ」をさらに深刻化させる。この悪循環こそが、対立を永続させるエンジンであり、この構造自体を解体的に理解することが、本レポートの重要な分析的視点である。

3-3. 法廷闘争:クルド人に対するヘイトデモを巡る攻防

言論空間での対立は、やがて司法の場へと持ち込まれた。2024年11月、さいたま地方裁判所は、日本クルド文化協会の事務所から半径600メートル以内での、クルド人を侮辱・排斥することを目的としたデモの実施を禁じる仮処分決定を下した 26。

この司法判断は、一つの転換点と言える。表現の自由という憲法上の重要な権利と、特定のマイノリティ・グループを標的とした嫌がらせや脅迫から保護する必要性との間で、司法が具体的な線引きを試みたからだ。路上での罵り合いやネット上での中傷合戦が、法的な権利侵害の有無を問う「法廷闘争」へと移行したことは、この問題が新たなフェーズに入ったことを示している。

第4章:国の政策と川口の現実:改正入管法はクルド人問題の何を変えたのか?

地域社会で繰り広げられる摩擦の根源には、国の出入国管理政策が存在する。2024年6月に施行された改正出入国管理及び難民認定法(以下、改正入管法)は、この問題に大きな影響を与えるものとして注目された。この法律は、川口で暮らすクルド人にとって、そして日本社会にとって、一体何を変え、何を変えなかったのか。その実態を冷静に分析する。

4-1. 2024年改正入管法の徹底解剖

2024年の改正入管法は、主に「保護すべき者は保護し、ルールを破る者は送還する」という二つの側面を強化することを目的としている。その主要な変更点は以下の通りである。

- 送還停止効の厳格化: これまで難民申請中は、原則として強制送還が停止されていた。しかし改正法では、3回目以降の難民申請者については、「相当の理由」を示さない限り、申請中でも送還が可能となった 29。これは、難民申請を繰り返すことで送還を逃れる、いわゆる「送還忌避」問題への対策として導入された。

- 「補完的保護対象者」制度の創設: 難民条約上の「難民」の定義には厳密には当てはまらないものの、出身国で武力紛争や深刻な人権侵害の危険があり、帰国できない人々を保護するための新しい枠組みが作られた。この「補完的保護対象者」に認定されると、安定した在留資格と就労の権利が与えられる 29。

- 「育成就労」制度の導入: 人権侵害などの問題が指摘されてきた技能実習制度を廃止し、人材育成と確保を目的とした新たな在留資格「育成就労」が創設された。3年間の就労を通じて特定技能1号への移行を目指すもので、一定の条件下での転籍(転職)も認められる 29。

- 永住許可の厳格化: 意図的に税金や社会保険料の支払いを怠った場合などに、永住許可を取り消すことができる規定が盛り込まれた。これは、永住者としての公的義務の履行を促すための措置である 33。

4-2. 新制度の運用実態:誰が「保護」され、誰が「送還」されるのか

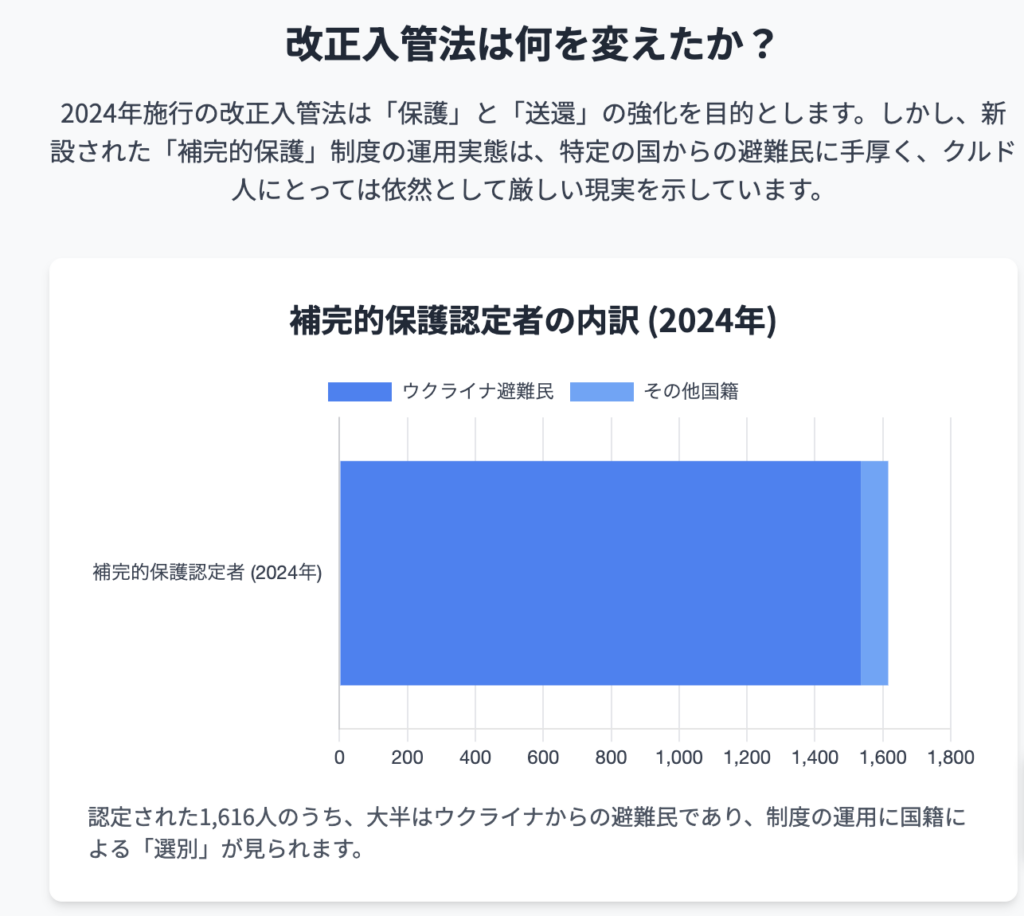

法律の条文だけでは、その真の姿は見えてこない。重要なのは、それがどのように運用されているかである。施行後のデータは、この法律が持つ二面性を如実に示している。

まず「保護」の側面である補完的保護制度の運用実態を見てみよう。出入国在留管理庁の発表によれば、令和6年(2024年)に補完的保護対象者として認定されたのは1,616人である 34。その内訳を見ると、大半がウクライナからの避難民で占められている 34。一方で、同年に難民申請を行ったトルコ国籍者は1,223人に上るが、彼らのうち何人がこの新しい保護制度の対象となったかは明らかではない。しかし、歴史的に日本のトルコ国籍者に対する難民認定率がほぼゼロであることを鑑みれば、その数は極めて限定的であると推測される 34。

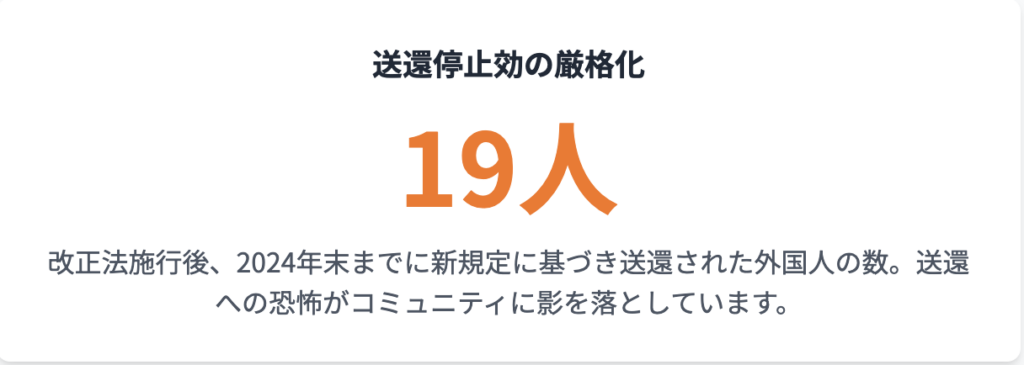

次に「送還」の側面だ。改正法の施行後、2024年末までに、送還停止効の例外規定を適用されて送還された外国人は19人に上った 34。これは、これまで送還が困難だったケースに対しても、法的な強制力をもって対応するという政府の強い意志の表れであり、法律の執行機能が実際に稼働していることを示している。

以下の表は、2024年における難民認定および補完的保護の申請・処分状況を国籍別にまとめたものである。このデータは、新制度が特定の国籍の人々を選択的に保護している実態を明確に示している。

| 国籍・地域 | 難民認定申請者数 | 難民認定者数 | 補完的保護対象者認定申請者数 | 補完的保護対象者認定者数 | 出典 |

| トルコ | 1,223 | (個別データなし) | (個別データなし) | (個別データなし) | 34 |

| ウクライナ | (個別データなし) | (個別データなし) | 1,239 | (データなし) | 34 |

| アフガニスタン | (個別データなし) | 102 | (個別データなし) | (個別データなし) | 34 |

| 全体 | 12,373 | 190 | 1,273 | 1,616 | 34 |

注:補完的保護認定者数には、難民不認定後に補完的保護対象者と認定された者などが含まれるため、申請者数と一致しない。

この表が示すのは、法律の運用における明確な「選別」である。「保護」の扉は、国際社会からの注目度が高いウクライナ避難民には広く開かれている一方で、他の国々からの庇護希望者には依然として狭き門のままである。

4-3. 川口のクルド人への影響:希望か、それとも絶望か

この改正入管法は、川口のクルド人コミュニティに複雑な影を落としている。それは、一筋の希望の光と、より大きな絶望の影が同居する、両刃の剣である。

希望の光は、言うまでもなく「補完的保護」制度だ。これにより、理論上は、トルコに帰れば迫害される危険があるクルド人も、日本で安定した地位を得る道が開かれた。しかし、その道は極めて険しい。日本政府はトルコと友好関係にあり、トルコ政府がしばしばクルド人活動家を「テロリスト」と見なしている現状を考えると、日本政府が彼らを大規模に保護対象者として認定する可能性は低いと見るのが現実的だろう 15。さらに、2004年に法務省(当時)が作成した、在日クルド人の多くを「出稼ぎ目的」と結論付けた内部報告書の存在は、今なお入管当局の認識に影響を与えている可能性が指摘されており、これも彼らにとって不利な材料となっている 37。

一方で、絶望の影は「送還停止効の厳格化」によって、より色濃くなった。3回目の申請で送還される可能性が現実のものとなり、コミュニティには常に強制送還の恐怖が付きまとうことになった。この法律は、意図せずして社会に新たな分断を生み出すかもしれない。ごく少数の幸運な人々が法的地位を得る一方で、大多数が不安定なまま取り残されるという新たな格差がコミュニティ内に生まれる可能性がある。さらに、送還への恐怖は、人々をより一層社会の片隅へと追いやり、公的な支援や相談窓口から遠ざけてしまう危険性もはらんでいる。それは、川口市が掲げる「多文化共生」の理念とは全く逆の方向へと社会を導きかねない。秩序をもたらすはずの法律が、結果としてより大きな社会的混乱と心理的苦痛を生み出すという、深刻なパラドックスを内包しているのである。

第5章:基礎自治体の挑戦:川口市の多文化共生政策の現在地

国の入管政策が大きな枠組みを定める一方で、日々の生活の舞台となる基礎自治体、すなわち川口市は、目の前の現実にどう向き合おうとしているのか。国の厳しい管理方針と、地域での共生という理想の間で、市はどのような役割を果たそうとしているのか。その政策と実践の現在地を探る。

5-1. 川口市の計画と現実:「多文化共生指針」が目指すもの

川口市は、公式には多文化共生社会の実現を明確に目標として掲げている。その羅針盤となるのが、令和5(2023)年度から令和9(2027)年度までを計画期間とする「第2次川口市多文化共生指針(改訂版)」である 1。この指針は、「日本人住民と外国人住民の多様性を活かした元気な川口のまちづくり」を基本理念とし、コミュニケーション支援、生活支援、多文化共生の地域づくりなどを通じて、全ての住民が安心して暮らせる社会を目指すとしている 39。

同様に、埼玉県も「日本人住民、外国人住民が共に日本一暮らしやすいSAITAMAづくり」を目標とする「埼玉県多文化共生推進プラン」を策定しており、県と市が連携して共生社会の実現に取り組む姿勢を示している 40。

これらの計画からは、地域レベルでは、外国人を単なる管理対象ではなく、社会を構成する一員として受け入れ、その多様性を活力に繋げようという前向きな哲学が読み取れる。しかし、この理想は、在留資格を持たない人々を社会の周縁に置く国の入管政策の厳しい現実としばしば衝突する。基礎自治体は、国の法律を変える権限を持たないため、根本的な問題解決ができないまま、対症療法的な支援に留まらざるを得ないというジレンマを抱えている。

5-2. 支援の現場から:川口市相談窓口とボランティアの活動

計画が掲げる理念を、具体的な行動に移しているのが、行政の相談窓口や民間の支援団体である。その中核を担うのが「外国人総合相談センター埼玉」だ。このセンターでは、英語、中国語、タガログ語など13言語に対応し、在留資格、労働問題、法律相談、医療・福祉といった、外国人が直面するあらゆる問題について専門家が相談に応じている 15。

しかし、行政サービスだけでは、増え続ける需要に対応しきれないのが実情だ。そこで不可欠な役割を果たしているのが、市民ボランティアによる日本語教室やNPOによる支援活動である 43。これらの草の根の活動は、言語の壁を取り払い、外国人が地域社会に溶け込むための最初の、そして最も重要な架け橋となっている。彼らはまさに、川口市の多文化共生を最前線で支える実践者たちだ。

だが、その現場もまた課題を抱えている。特に、外国籍の子どもたちを受け入れる教育現場では、日本語指導教員の不足が深刻な問題となっている 46。言葉の壁を抱える子どもたち一人ひとりに丁寧なケアを提供するための人的リソースが、急増するニーズに追いついていないのである。

5-3. 川口市の成功事例とその限界:芝園団地モデルは応用可能か?

川口市の多文化共生を語る上で、しばしば成功事例として挙げられるのが「芝園団地」の取り組みである 47。この大規模UR団地は、住民の約半数を中国人を中心とする外国人が占める、まさに「多文化共生の実験場」だ。ここでは、ゴミ出しのルールを巡る対立などを乗り越え、自治会と学生ボランティアが連携した「芝園かけはしプロジェクト」などの活動を通じて、住民間の交流を促進し、良好なコミュニティを築き上げてきた 50。

この事例は、適切な介入と地道な努力があれば、文化的な背景の異なる人々が共に暮らすことは可能であることを示している。しかし、この「芝園モデル」をクルド人コミュニティの問題にそのまま応用できるかと問われれば、答えは「否」である。

川口市の市議会共同会議の議事録でも指摘されているように、芝園団地は「特殊な例」なのだ 49。その成功にはいくつかの前提条件がある。第一に、団地という物理的に限定された空間であること。第二に、自治会という強力な受け皿組織がもともと存在したこと。そして最も重要な第三の条件は、住民の多くを占める中国人が、就労ビザや永住権といった「安定した在留資格」と「就労の権利」を持っていることである。

これに対し、クルド人コミュニティは市内に地理的に分散しており、そして何よりも、その多くが「仮放免」という法的・経済的に極めて不安定な状況に置かれている。安定した生活基盤を欠く彼らに、自治会活動への積極的な参加や、組織的なコミュニティ形成を求めるのは酷である。

ここに、川口市の共生政策が直面する根本的な課題、「ポリシー・ミスマッチ(政策の不適合)」が浮かび上がる。芝園団地の成功体験に依拠した画一的なアプローチでは、クルド人コミュニティが抱える特殊な問題を解決することはできない。市の共生政策は、外国人という大きな括りではなく、コミュニティごとに異なる法的・社会的な背景を深く理解し、それぞれに合わせた、より柔軟でオーダーメイドの支援策を構築するという、新たな挑戦を迫られている。

第6章:クルド人問題の総合分析と未来への展望:川口市はどこへ向かうのか

これまで、川口市を巡る地価の動向、クルド人コミュニティの実態、国の法制度、そして市の政策を多角的に分析してきた。最終章では、これらの点と点を線で結び、相互作用の全体像を明らかにする。そして、この街が今後どのような未来をたどる可能性があるのかを展望し、持続可能な共生社会に向けた提言を行う。

6-1. 点と線をつなぐ:地価、法律、社会の相互作用

本レポートで明らかにしてきた事象の連鎖は、以下のように要約できる。

- まず、国の入管法が、難民認定の厳格な運用と「仮放免」制度を通じて、クルド人コミュニティの多くを法的・経済的に不安定な状況に置いている。これが全ての出発点である。

- この不安定な状況が、非正規労働や住居問題、公的サービスからの疎外といった形で、地域における社会的な摩擦の根本的な原因となっている。

- この摩擦が、SNSと一部メディアによって増幅・歪曲され、川口市の特定の地域に対するネガティブなパブリックイメージを形成する。

- この負のイメージが、住宅購入希望者の心理に影響を与え、特定の地域における実勢価格(実際の取引価格)に下方圧力として作用している可能性がある。これが、安定した公示地価との間に乖離を生む一因と考えられる。

- 一方で、川口市の多文化共生政策は、理念としては前向きであるものの、問題の根源である法的な地位に介入できないため、対症療法に留まらざるを得ず、根本的な解決には至っていない。

このように、川口市の地価の揺らぎは、単なる経済現象ではなく、国の法制度が地域社会に及ぼす複雑な影響を映し出す社会指標としての側面を持っている。法律が社会の分断を生み、その分断が市場心理を通じて経済指標にまで影響を及ぼすという、深刻な相互作用の構造がここには存在する。

6-2. 川口市が直面する3つの未来シナリオ

この複雑な状況を踏まえた上で、川口市が今後進む可能性のある未来を3つのシナリオとして提示する。

シナリオA:対立の激化改正入管法が主に送還の強化という側面で運用され、強制送還が実行される。コミュニティは恐怖から内向きになり、社会からの孤立を深める。住民間の不信感は増大し、「クルド人問題」というレッテルが固定化される。この負のイメージは市のブランドを毀損し、長期的にはより広範な地域の不動産価値にも悪影響を及ぼす可能性がある。

シナリオB:管理された無関心ごく一部のクルド人が補完的保護によって法的地位を得るが、大多数は不安定なまま放置される。表面的な衝突は減少するかもしれないが、社会は日本人、正規滞在の外国人、非正規滞在の外国人といった形で、見えない壁によって分断(サイロ化)される。行政文書の上では「共生」が謳われるが、実態は互いに深く関わることのない「棲み分け」に過ぎず、真の統合は実現しない。

シナリオC:積極的な統合への道国が経済的・社会的な実態を直視し、日本で長年生活し、事実上の社会の一員となっている人々に対して、より現実的な在留資格への道筋を示す。この政策転換を追い風に、川口市はクルド人コミュニティの特殊なニーズ(法的支援、トラウマケア等)に応えるオーダーメイドの支援策を展開する。社会的な安定が回復し、川口市は真に多様性を受け入れる魅力的な街としての評価を高める。このポジティブな評判が、長期的な不動産価値の安定と向上に繋がる。

結論

川口市で起きている現象は、グローバル化の時代を生きる日本全体が直面する課題の縮図である。この街の地価の変動は、もはや単なる経済指標ではない。それは、日本の社会と法律という岩盤に生じている歪みを感知する、一種の地震計なのである。川口市がこれから選ぶ道が、対立の道か、無関心の道か、それとも統合の道か。その選択と帰結は、この国全体の未来にとって、極めて重要な教訓となるだろう。

コメント