介護の寄与分は不公平?相続であなたの貢献を正当に評価させる全知識

「私が10年間、仕事を辞めてまで親の介護をしてきたのに、相続は兄と平等なの?」

こんな風に、介護を頑張った人ほど報われないのが、今の相続の厳しい現実です。「寄与分」という制度はあっても、実際に計算したら「これだけ?」と愕然とするケースは後を絶ちません。

結論から言えば、その不公平は、親が元気なうちに準備をすれば防げます。

こんにちは。不動産と法律の専門家として、数多くの相続トラブルを見てきた「不動産リーガルジャーナル」です。この記事では、あなたの長年の貢献が相続で正当に評価されるための、たった3つの具体的な対策を誰にでも分かるように解説します。

最後まで読めば、法的な知識がなくても、あなたの貢献を「確実な価値」として守り抜く方法が分かり、後悔しないための準備を今日から始められます。

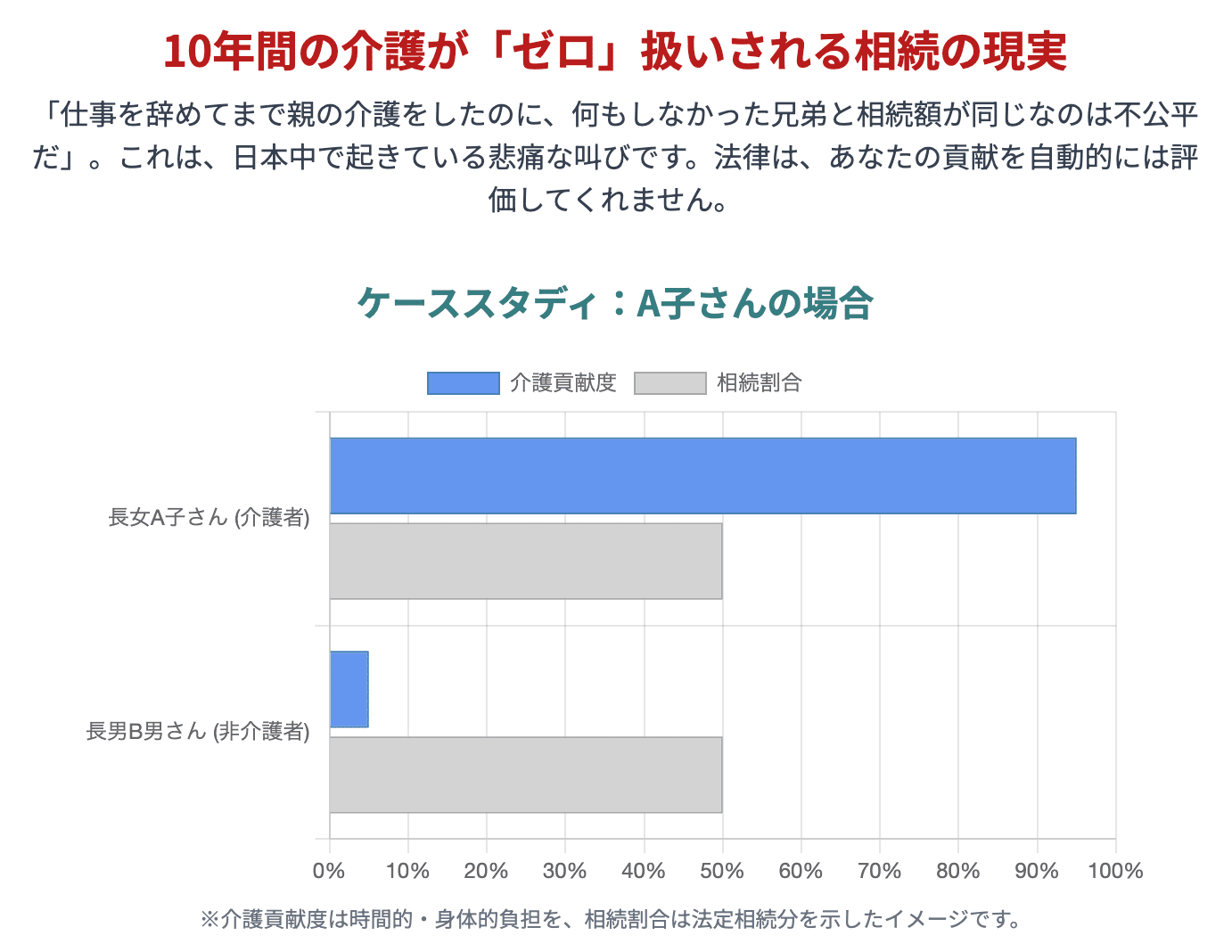

第1章 10年間の介護が「ゼロ」扱いされる相続の現実

「私が10年間、仕事を辞めてまで親の介護をしてきたのに、相続は兄と平等に半分ずつ?これって不公平じゃないですか?」

実際の相続相談で、最も多く聞かれる悲痛な叫びです。親の介護のために仕事を辞め、自分の人生を犠牲にしてきた長女。一方、「仕事が忙しい」を理由に、年に数回しか実家に帰らなかった長男。それなのに、法律上の相続分は平等に2分の1ずつ。

このような不公平は、日本中の家庭で起きています。総務省の調査によると、主な介護者の約7割が女性で、そのうち娘が占める割合は約3割にも上ります。しかし、介護の苦労は相続では報われないことがほとんどです。

なぜなら、民法では「法定相続分」が定められており、子供は皆平等に相続する権利があるとされているからです。介護をしたかどうかは、原則として相続分に影響しません。

「でも、寄与分という制度があるんじゃないの?」と思われるかもしれません。確かに寄与分という制度は存在します。しかし、実際に寄与分が認められるケースは驚くほど少ないのが現実です。

この記事では、介護の苦労が相続で報われない理由と、その不公平を防ぐための現実的な方法を、実例を交えながら詳しく解説します。読み終わる頃には、あなたの家族が同じような争いに巻き込まれないための、具体的な対策が見えてくるはずです。

<不動産・金融・法律・科学技術の学際的情報解説を発信するサイト>

こちらへ👉️不動産リーガルジャーナル」

第2章 なぜ介護の苦労は相続で報われないのか

法定相続分の壁

民法では、同順位の相続人(例えば子供同士)は平等に相続することが原則とされています。親が亡くなって相続人が子供2人の場合、それぞれの法定相続分は2分の1ずつです。

この平等原則は、一見公平に見えますが、現実には大きな不公平を生んでいます。10年間親の介護に専念した長女も、一度も介護に関わらなかった長男も、法律上は同じ相続分を持つのです。

実際のケースを見てみましょう。東京都内に住むA子さん(58歳)は、認知症の母親を10年間在宅介護しました。週3回のデイサービス以外は、24時間体制で母親の世話をし、正社員の仕事も辞めざるを得ませんでした。一方、兄のB男さん(60歳)は「仕事が忙しい」を理由に、年に2〜3回しか実家に帰らず、介護はすべてA子さん任せでした。

母親が亡くなり、相続財産は実家(評価額3,000万円)と預貯金1,000万円の計4,000万円。B男さんは当然のように「法定相続分通り半分ずつ」と主張しました。A子さんの10年間の苦労は、まったく考慮されなかったのです。

寄与分制度の現実

「寄与分」とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に、その寄与に相当する額を相続分に加算する制度です。介護も寄与分の対象になり得ますが、実際に認められるハードルは非常に高いのです。

寄与分が認められるための要件:

1. 「特別の寄与」であること

2. 被相続人の財産の維持または増加があること

3. 寄与と財産の維持・増加に因果関係があること

問題は「特別の寄与」の判断基準です。裁判所は、「通常期待される程度を超える貢献」でなければ特別の寄与とは認めません。つまり、子供が親の介護をすることは「通常期待される範囲内」とされることが多いのです。

さらに、寄与分を金銭的に評価することも困難です。「10年間介護したから1,000万円」というような単純な計算はできません。実際の家庭裁判所の審判では、介護の寄与分として認められる金額は、多くても数百万円程度というのが現実です。実際の家庭裁判所の審判では、介護サービスを利用した場合の費用(例えば、介護ヘルパーの日当など)を基準に計算されることが多く、それ以外の機会損失、間接的な経済負担や精神的負担に対する対価などは認められる可能性が低いからです。

立証の困難さ

寄与分を主張するには、具体的な証拠が必要です。しかし、家族間の介護では、以下のような立証の困難さがあります:

・介護日誌をつけていない

・介護にかかった費用の領収書を保管していない

・他の親族の証言が得られない

・介護の程度を客観的に証明できない

A子さんのケースでも、10年間の介護の記録はほとんど残っていませんでした。母親の要介護認定の記録はありましたが、それだけでは「A子さんが特別の寄与をした」ことの証明にはなりません。結局、寄与分の主張は認められず、法定相続分通りの分割となってしまいました。

<不動産・金融・法律・科学技術の学際的情報解説を発信するサイト>

こちらへ👉️不動産リーガルジャーナル」

第3章 不公平な相続を防ぐ3つの方法

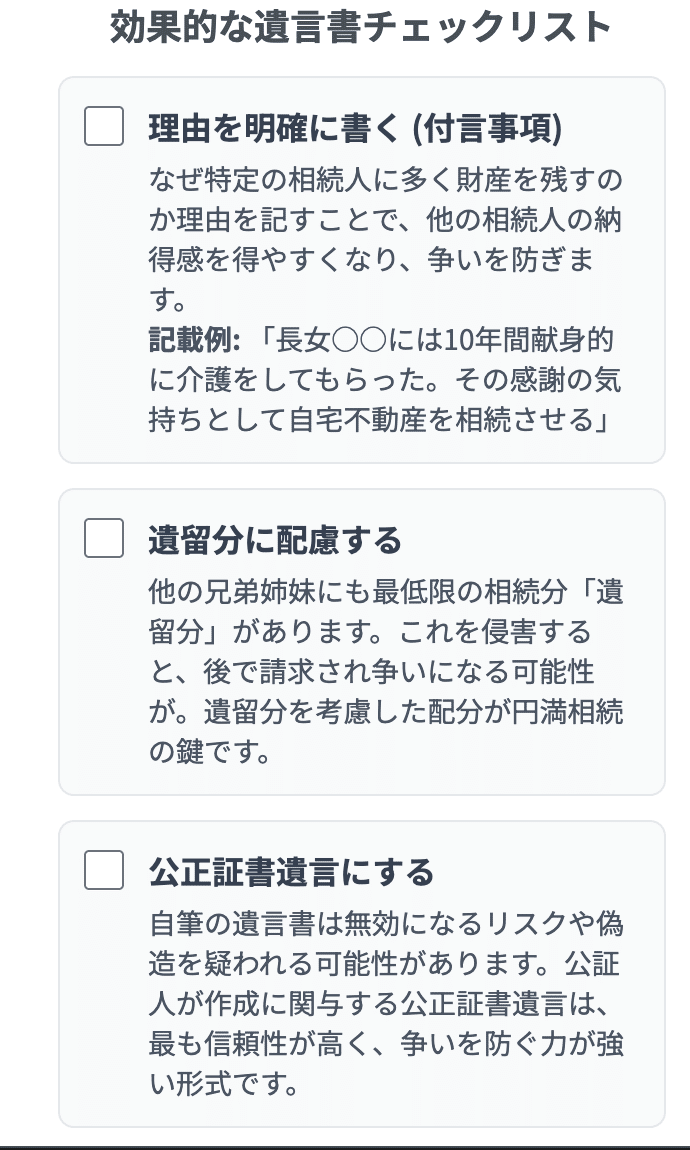

1. 遺言書で介護の苦労に報いる

最も確実な方法は、親に遺言書を書いてもらうことです。遺言書なら、法定相続分にとらわれず、介護をしてくれた子供に多くの財産を残すことができます。なぜ遺言書が最も確実かと言えば、それは被相続人(親)の明確な意思を、法的拘束力をもって示すことができる唯一無二の手段だからです。

相続発生後に家庭裁判所の判断に委ねられる寄与分の主張とは異なり、適切に作成された遺言書は、親御さんの『介護してくれた子に報いたい』という想いを、ほぼ確実に実現します。

効果的な遺言書の書き方:

具体的な理由を付言事項に記載する 「長女○○は、私が認知症になってから10年間、仕事を辞めて献身的に介護をしてくれました。その苦労に報いるため、自宅不動産はすべて長女○○に相続させます」

このように、なぜ特定の相続人に多く残すのか、その理由を明確に書くことで、他の相続人も納得しやすくなります。

遺留分に配慮する ただし、完全に他の相続人を無視することはできません。子供には「遺留分」という最低限の相続分が保障されています(法定相続分の2分の1)。

A子さんのケースなら、B男さんの遺留分は全財産の4分の1(1,000万円)です。この遺留分を侵害しないよう、「預貯金1,000万円は長男B男に相続させる」と記載することで、紛争を防ぐことができます。

公正証書遺言にする 自筆の遺言書は、後から「本当に親が書いたのか」「認知症で判断能力がなかったのでは」という争いになりやすいです。公証役場で作成する公正証書遺言なら、そのような争いを防げます。

2. 生前からの話し合いと家族会議

相続が発生してから「介護の苦労を考慮してほしい」と主張しても、感情的な対立になりやすいです。重要なのは、親が元気なうちから家族で話し合うことです。

効果的な家族会議の進め方:

第1回:現状の共有

・親の健康状態、介護の必要性を全員で共有

・誰が主な介護者になるのかを話し合う

・介護にかかる費用の概算を提示

第2回:役割分担の決定

・介護の役割分担を明確にする

・遠方に住む兄弟姉妹の関わり方を決める

・金銭的な負担の分担を決める

第3回:将来の相続について

・介護の負担を相続でどう考慮するか

・遺言書の作成について親の意向を確認

・全員が納得できる落としどころを探る

家族会議を成功させるコツ:

1. 中立的な第三者を入れる

行政書士、税理士、社会福祉士、ケアマネジャーなど、専門家に同席してもらうことで、感情的な対立を避けられます。

2. 議事録を作成する

話し合いの内容を文書化し、全員で確認することで、後から「言った・言わない」の争いを防げます。

3. 定期的に開催する

年に2回程度、定期的に開催することで、状況の変化に対応できます。

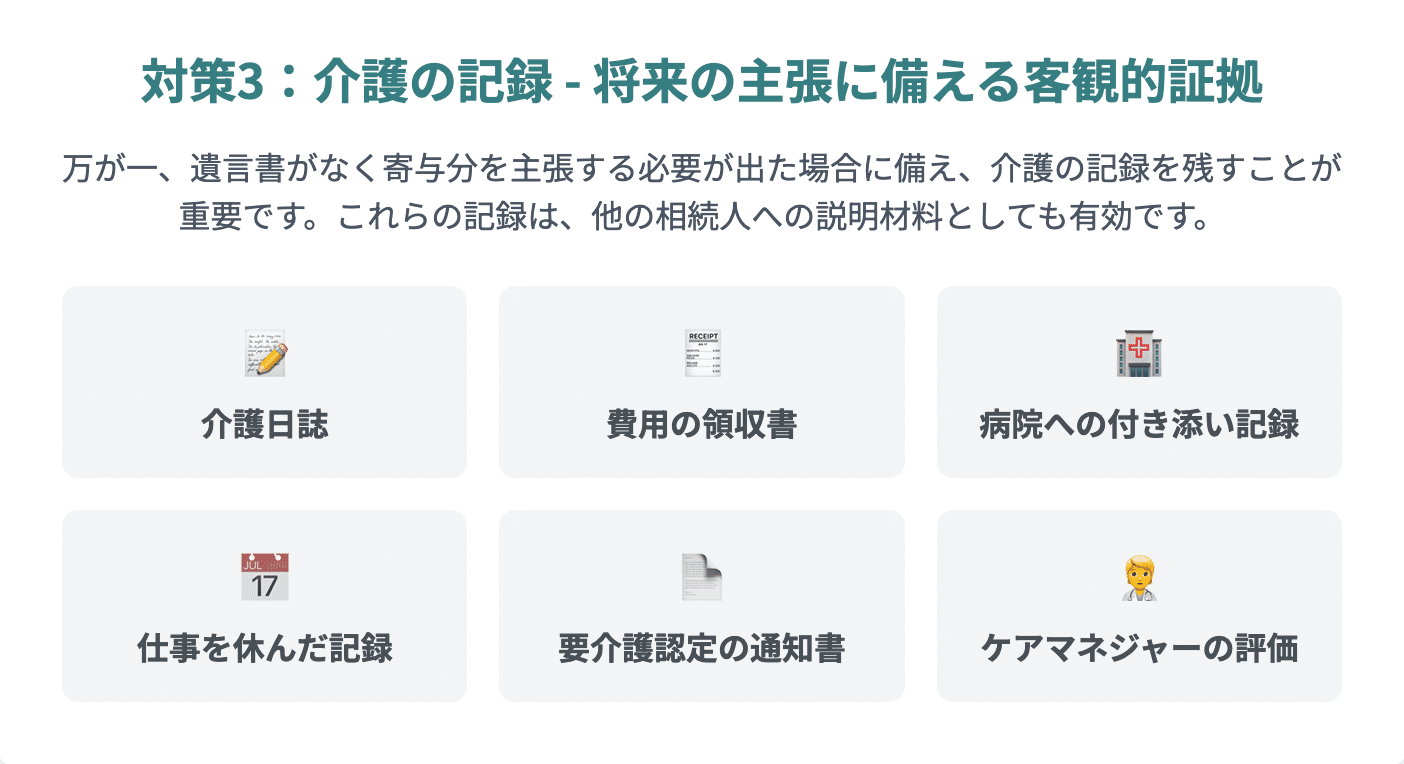

3. 介護の記録を残す

将来、寄与分を主張する可能性に備えて、介護の記録を残しておくことも重要です。

残すべき記録:

・介護日誌(毎日でなくても、週1回程度の記録でも有効)

・介護にかかった費用の領収書

・病院への付き添い記録

・介護のために仕事を休んだ記録

・要介護認定の通知書

・ケアマネジャーからの評価

これらの記録があれば、万が一、遺言書がない場合でも、寄与分の主張がしやすくなります。また、他の相続人に対しても、介護の大変さを客観的に示すことができます。

<不動産・金融・法律・科学技術の学際的情報解説を発信するサイト>

こちらへ👉️不動産リーガルジャーナル」

第4章 今すぐ始められる対策

介護と相続の不公平は、多くの家庭で起こりうる問題です。大切なのは、問題が起きてから対処するのではなく、事前に対策を講じることです。

まず、親が元気なうちに、介護と相続について家族で話し合いを始めましょう。「縁起でもない」と避けがちな話題ですが、早めに話し合うことで、将来の争いを防ぐことができます。

そして、親には遺言書の作成を勧めてください。特に、介護の負担が特定の子供に偏りそうな場合は、遺言書での配慮が不可欠です。

介護は家族の愛情から始まりますが、その苦労が報われないと、相続で家族がバラバラになってしまうこともあります。そうならないためにも、今から準備を始めることが大切です。

介護と相続の問題は複雑で、それぞれの家族の事情により最適な解決方法は異なります。より詳しい対策や、あなたの状況に合った具体的な方法については、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

本記事では、介護の苦労が報われるための「3つの基本的な対策(WHAT)」をお伝えしました。

しかし、あなたの10年間の貢献を、単なる「お気持ち」で終わらせず、法的に、そして経済的に「確実な価値」として守り抜くためには、具体的な「実行方法(HOW)」の知識が不可欠です。

例えば、介護の貢献分として最も大きな財産となるのが、多くの場合「実家の不動産」です。この不動産の分け方一つで、あなたの手元に残る資産は何千万円も変わってきます。

- 他の相続人の遺留分を完全にクリアしつつ、あなたの貢献を最大限に不動産で受け取るための、プロが使う遺言書の”魔法の条項”とは?

- 万が一、遺言書がなくても、「この記録があれば勝てる」と言わしめる、寄与分を有利にするための戦略的な証拠の残し方とは?

- 「とりあえず共有名義」という最悪の選択を避け、不動産をスムーズに現金化、あるいは活用して収益を生む「富」動産に変える具体的な手順とは?

こうした、専門家でなければ語れない「不動産相続の実践テクニック」の全てを、私の5万字を超える有料noteで徹底的に解説しています。

あなたの長年の苦労が正当に評価され、家族の絆を守りながら円満な相続を実現するための「完全な備え」を、今すぐ手に入れてください。

<不動産・金融・法律・科学技術の学際的情報解説を発信するサイト>

こちらへ👉️不動産リーガルジャーナル」

▼【有料note】相続不動産を「富」動産に変える!実践ガイド

👉https://note.com/ogaware/n/n4b4ad9fc1722?sub_rt=share_sb

コメント