エンディングノートと遺言書。いざ準備しようと思った時、「一体どっちを書けばいいの?」と迷っていませんか?

実は、その選択を間違えると、想いを込めて書いた内容が法的に全くの無意味になったり、良かれと思った準備が、かえって家族トラブルの原因になったりすることも少なくありません。

この記事では、そんなあなたの「どっち?」という疑問に終止符を打つため、両者の決定的な違いから、大切な想いを確実に家族へ伝えるための正しい書き方までを、専門家の視点で分かりやすく解説します。

読み終える頃には、あなたに最適な方法が明確になり、自信を持って準備の第一歩を踏み出せるはずです。

第1章 「エンディングノートに全部書いたから大丈夫」が招く悲劇

「母が亡くなって、引き出しからエンディングノートが見つかりました。そこには『実家は長女に』『預金は3人で平等に』と書いてあったのに、弟は『これは法的効力がない』と言って聞いてくれません…」

最近、書店でもエンディングノートのコーナーが充実し、「終活」という言葉も一般的になりました。多くの方が、大切な想いをエンディングノートに綴っています。しかし、そこには大きな落とし穴があります。

エンディングノートには、法的効力がないのです。

どんなに丁寧に、どんなに詳しく財産の分け方を書いても、相続人の一人が「これは無効だ」と言えば、それまでです。結果として、故人の想いとは正反対の遺産分割になることも珍しくありません。

実際、私が相談を受けた事例でも、エンディングノートに「自宅は同居していた次女に」と明記されていたにも関わらず、長男が法定相続分を主張し、結局自宅を売却して現金で分けることになったケースがありました。次女は住む場所を失い、母親との思い出の詰まった家も失ってしまったのです。

この記事では、エンディングノートと遺言書の決定的な違いを明らかにし、あなたの想いを法的に有効な形で残す方法を詳しく解説します。さらに、単なる財産分けではなく、家族への想いや願いを確実に伝える方法もお伝えします。

読み終わる頃には、「エンディングノートだけでは不十分」な理由と、本当に必要な準備が何かが明確になるはずです。

相続・遺言に関する様々なテーマについては

こちらも合わせて御覧ください👉️「note 相続・遺言マガジン」

第2章 エンディングノートと遺言書の決定的な違い

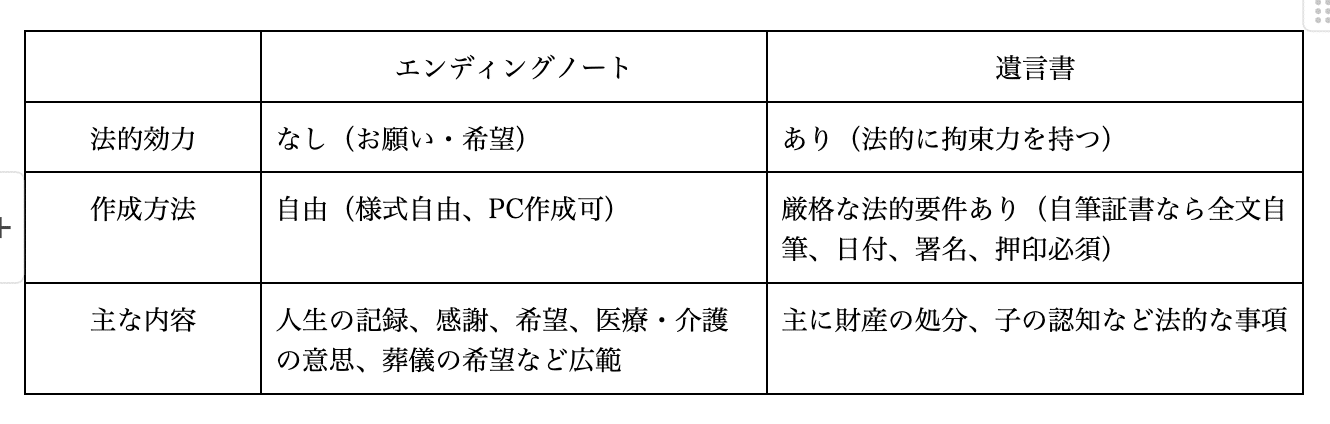

法的効力の有無

エンディングノートと遺言書の最大の違いは、法的効力の有無です。これは単なる形式の違いではなく、あなたの想いが実現されるかどうかを左右する決定的な違いなのです。

エンディングノート:法的効力なし エンディングノートは、あくまでも「お願い」や「希望」を記したものです。相続人がその内容を尊重するかどうかは、完全に相続人の善意に委ねられています。悪意がなくても、相続人間で意見が対立した場合、エンディングノートの内容は無視されることがほとんどです。

遺言書:法的効力あり 一方、適切に作成された遺言書には強い法的効力があります。遺言書の内容は、原則として相続人の意思に関わらず実行されます。「自宅は長女に相続させる」と遺言書に書かれていれば、他の相続人が反対しても、長女が自宅を取得できるのです。

作成方法の違い

エンディングノート:自由な形式 エンディングノートは、市販のノートを使っても、普通のノートに書いても構いません。鉛筆で書いても、パソコンで作成しても問題ありません。日付がなくても、署名がなくても、エンディングノートとしては成立します。

この自由度の高さが、多くの人にとって取り組みやすい理由です。しかし、この自由度の高さこそが、法的効力を持たない理由でもあるのです。

遺言書:厳格な形式要件 遺言書には、法律で定められた厳格な形式要件があります。

自筆証書遺言の場合:

・全文を自筆で書く(財産目録を除く)

・日付を明記する

・署名する

・押印する

これらの要件を一つでも欠くと、遺言書全体が無効になってしまいます。例えば、「令和6年1月吉日」という日付では、特定の日付が不明なため無効です。「2024年1月15日」のように、明確な日付を書く必要があります。

内容の違い

エンディングノート:人生の記録と想い エンディングノートには、法的な事項だけでなく、以下のような内容も自由に書けます:

・自分の人生の振り返り

・家族への感謝の気持ち

・葬儀の希望

・ペットの世話について

・デジタル資産のパスワード

・友人知人の連絡先

これらは、残された家族にとって貴重な情報であり、エンディングノートの大きな価値です。

遺言書:財産の処分と身分行為 遺言書に書けることは、法律で限定されています:

・財産の処分(誰に何を相続させるか)

・遺言執行者の指定

・子供の認知

・相続人の廃除

葬儀の希望やペットの世話などは、法的効力を持つ事項ではないため、遺言書に書いても強制力はありません。しかし、諦めるのはまだ早い!法的な効力はなくても、あなたの『想い』を遺言書を通じて家族に伝え、円満な相続を促すための非常に有効なテクニックがあります。それが『付言事項』です!

第3章 遺言書の付言事項で想いを伝える書き方

遺言書の付言事項とは

遺言書は法的な文書ですが、だからといって無機質な財産分けの指示書である必要はありません。「付言事項」を活用することで、法的効力を保ちながら、家族への想いを伝えることができるのです。

付言事項とは、遺言書の最後に付け加える、法的効力を持たない部分です。ここには、なぜそのような財産分けにしたのか、家族への想い、お願いなどを自由に書くことができます。

効果的な付言事項の書き方

1. 財産分けの理由を説明する 単に「自宅は長女に」と書くだけでなく、その理由を付言事項で説明することで、他の相続人の理解を得やすくなります。

例:「自宅は長女花子に相続させます。花子は私が病気になってから5年間、仕事を調整しながら献身的に介護をしてくれました。この家で一緒に過ごした時間は、私にとってかけがえのない宝物です。他の子供たちも、花子の苦労を理解し、この決定を受け入れてくれることを願っています。」

2. 家族への感謝を伝える 財産分けとは関係なく、それぞれの家族への感謝の気持ちを伝えることで、相続が「争族」になることを防げます。

例:「長男太郎へ。仕事で忙しい中、時間を見つけて顔を見せに来てくれてありがとう。あなたが仕事で成功している姿は、私の誇りです。次男次郎へ。遠く離れて暮らしていても、毎週の電話で元気づけてくれてありがとう。あなたの明るい声に、どれだけ救われたことか。」

3. 家族の和を保つお願い 相続をきっかけに家族がバラバラにならないよう、お願いの言葉を添えることも効果的です。

例:「私の最大の財産は、仲の良い子供たちです。相続のことで揉めることなく、これからも助け合い、支え合って生きていってください。年に一度は、みんなで集まって、楽しかった思い出を語り合ってほしい。それが、私の最後の願いです。」

遺言書の付言事項の注意点

付言事項には法的効力がないため、以下の点に注意が必要です:

・財産分けの内容は、必ず本文(法的効力のある部分)に書く

・付言事項で本文の内容を変更・撤回することはできない

・感情的になりすぎず、前向きな内容を心がける

・特定の相続人を非難するような内容は避ける

相続・遺言に関する様々なテーマについては

こちらも合わせて御覧ください👉️「note 相続・遺言マガジン」

第4章 エンディングノートと遺言書で想いを確実に伝える3つの方法

1. 遺言書とエンディングノートの併用

法的効力が必要な事項は遺言書に、それ以外の想いや情報はエンディングノートに、と使い分けることで、両方のメリットを活かすことができます。

遺言書に書くべきこと:

・財産の分配方法

・遺言執行者の指定

・相続分の指定

・遺贈(相続人以外への贈与)

エンディングノートに書くべきこと:

・葬儀、埋葬の希望

・デジタル資産の情報(パスワード等)

・ペットの世話について

・親族、友人の連絡先

・思い出の写真や手紙の保管場所

・家族への詳しいメッセージ

2. 動画メッセージの活用

文字だけでは伝えきれない想いを、動画メッセージで残す方法も効果的です。表情や声のトーンから、本当の気持ちが伝わりやすく、相続人も感情的に受け入れやすくなります。

動画メッセージのポイント:

・元気な時に撮影する(病床では避ける)

・5分程度の短い内容にまとめる

・それぞれの家族への個別メッセージを入れる

・遺言書の内容と矛盾しないよう注意する

・複数のバックアップを作成する

3. 生前の家族会議

最も確実に想いを伝える方法は、生前に家族全員で話し合うことです。文書や動画では一方通行ですが、対話なら質問にも答えられ、誤解も解けます。

家族会議を成功させるコツ:

・お正月や誕生日など、全員が集まりやすい時期を選ぶ

・「相続の話」ではなく「これからの家族の話」として切り出す

・財産の話だけでなく、想い出話も交える

・専門家(税理士、行政書士等)に同席してもらう

・話し合いの内容を記録に残す

第5章 エンディングノートから遺言書へ、今すぐ始める第一歩

エンディングノートを書いたことで安心してしまい、遺言書の作成を先延ばしにしている方は多いです。しかし、本当にあなたの想いを実現したいなら、法的効力のある遺言書の作成は不可欠です。

まずは、エンディングノートに書いた内容を整理してみましょう。その中で、「絶対に実現したいこと」と「できれば叶えてほしいこと」を分類します。前者は遺言書に、後者は付言事項やエンディングノートに残すという使い分けができます。

遺言書の作成は、決して難しいことではありません。自筆証書遺言なら、今日からでも始められます。ただし、形式的な不備で無効にならないよう、行政書士等の専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

あなたの想いを、単なる「お願い」で終わらせるのか、確実に実現される「遺言」にするのか。その選択が、残された家族の未来を大きく左右します。エンディングノートで終わらせず、一歩進んで遺言書の作成に取り組んでみませんか。

遺言書の具体的な書き方や、相続対策の詳細については、より専門的な知識が必要です。あなたの状況に合った最適な方法を見つけるためにも、ぜひ専門家にご相談ください。

エンディングノートに込めたあなたの想いを、確実に法的な形にするためには「遺言書」が不可欠であり、その遺言書に「付言事項」で心を添えることの重要性をご理解いただけたかと思います。

しかし、

- 実際に、あなたのケースに合った「法的に完璧な遺言書」を一から作成するには、どのような点に注意すれば良いのか?

- 特に不動産(自宅、アパート、土地など)を相続させる場合、登記まで見据えた間違いのない記載方法とは?

- 他の相続人の遺留分を侵害せず、かつあなたの想いを最大限実現する「財産分けの黄金比率」とは?

- 付言事項で、本当に家族の心を動かし、争いを避ける「感動的なメッセージ」の具体的な文例集が見たい。

こうした、遺言書作成の「具体的な実践テクニック」から、相続全体の知識までを5万字超で網羅した『相続不動産を「富」動産に変える!実践ガイド』で、あなたの最後のメッセージを、愛するご家族へ最高の形で届けませんか?

不動産相続の詳細な解説についてはこちらも参照してください 👉https://note.com/ogaware/n/n4b4ad9fc1722?sub_rt=share_sb

特に、遺言書の書き方の実例や、遺留分に配慮した財産分けの方法など、本記事では触れられなかった実務的なポイントが詳しく解説されています。あなたの大切な想いを、確実に次世代に伝えるために、ぜひ参考にしてください。

「相続不動産を「富」動産に変える!実践ガイド」はこちら 👉https://note.com/ogaware/n/n4b4ad9fc1722?sub_rt=share_sb

日々の情報のアップデートはこちらで発信しています。 👉https://x.com/fudousan17

コメント