序論と行政処分の「法的正体」

――感情と法理の乖離、あるいは「死の計算式」の冷徹

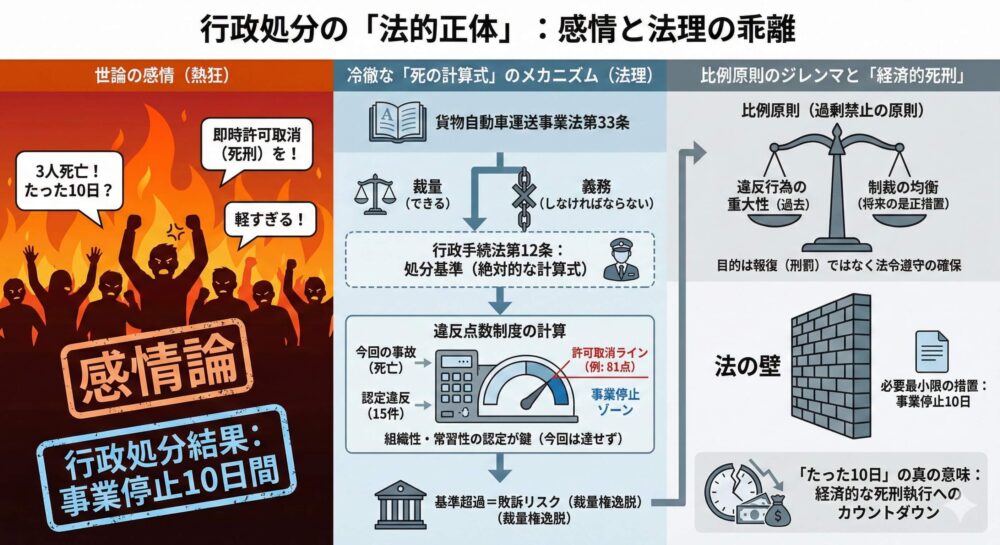

2025年1月21日、関東運輸局が下した行政処分は、世論の熱狂的な処罰感情に冷水を浴びせるものだった。「事業停止10日間」および「車両使用停止」。一家3人の生命が奪われた重大事故の対価としては、あまりに軽微に見えるこの数字は、しかし、日本の行政法制が内包する冷徹な論理の必然的帰結である。

なぜ、即時の「許可取消」ではないのか。その答えは、感情論を排した法条文の構造と、行政庁を縛る「裁量基準」の拘束力にある。

1. 貨物自動車運送事業法第33条の「裁量」と「限界」

行政庁が運送事業者に対して振るうことのできる「伝家の宝刀」は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という)第33条に規定されている。

(許可の取消し等) 第三十三条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分(中略)又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二 第五条第一号、第二号、第七号又は第八号に該当するに至ったとき。

本条において注目すべきは、文末が「取り消さなければならない(義務)」ではなく、「取り消すことができる(裁量)」となっている点である。これは、違反事実があれば自動的に死刑(許可取消)が執行されるわけではなく、行政庁が違反の程度、態様、社会的影響等を勘案して、処分内容を選択する自由(効果裁量)を有していることを意味する。

しかし、この「自由」は無限ではない。行政庁が恣意的に処分を下すことを防ぐため、行政手続法第12条は「処分基準」の設定と公表を義務付けている。国土交通省が定めた「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」こそが、官僚たちが従わざるを得ない「絶対的な計算式」となる。

2. 違反点数制度という「免罪符」のメカニズム

両毛運輸のケースで「許可取消」が回避された法的なロジックは、この処分基準における「累積点数」の計算にある。

実務上、許可の取消処分が発動される要件は極めて厳格に定義されている。一般的には、累積違反点数が「81点」に達する場合などが基準となるが、今回の事故単体では、たとえ死亡事故であったとしても、その点数は取消ラインには届かない構造になっている。

飲酒運転による死亡事故は確かに重大な違反である。しかし、法的な評価においては、「事業者が組織的に指示・容認していたか(組織性)」や「過去3年間の違反歴(常習性)」といった加重事由が、点数を跳ね上げるためのトリガーとなる。

今回、関東運輸局が認定したのは15件の法令違反であったが、これらを積み上げてもなお、即時の市場退場(許可取消)を命じるだけの「法的質量」には達しなかった。行政庁が世論に阿って基準を超えた処分を下せば、逆に事業者は行政事件訴訟法に基づき処分の取消訴訟を提起し、行政庁側が「裁量権の逸脱・濫用」として敗訴するリスクすらある。

3. 比例原則のジレンマ

ここにあるのは、行政法における「比例原則(過剰禁止の原則)」の壁である。違反行為と制裁との間には、均衡が保たれていなければならない。

3人の死という結果の重大性は計り知れないが、行政処分はあくまで「将来の法令遵守を確保するための手段」であり、過去の行為に対する「報復(刑罰)」ではない。行政庁は、「事業停止10日」という期間が、法違反の是正措置として「必要かつ最小限度」であるという法的判断を下さざるを得なかったのだ。

しかし、この「10日」という数字が、実務上において「たった10日」の休暇で済むような生易しいものではないことを、世間はまだ理解していない。法が命じたのは物理的なタイヤの停止だけではない。それは、現代の物流システムにおける「経済的な死刑執行」へのカウントダウンに他ならないのである。

事業停止処分の「実務的破壊力」

――「たった10日」という誤解を解く、経済的死刑の執行

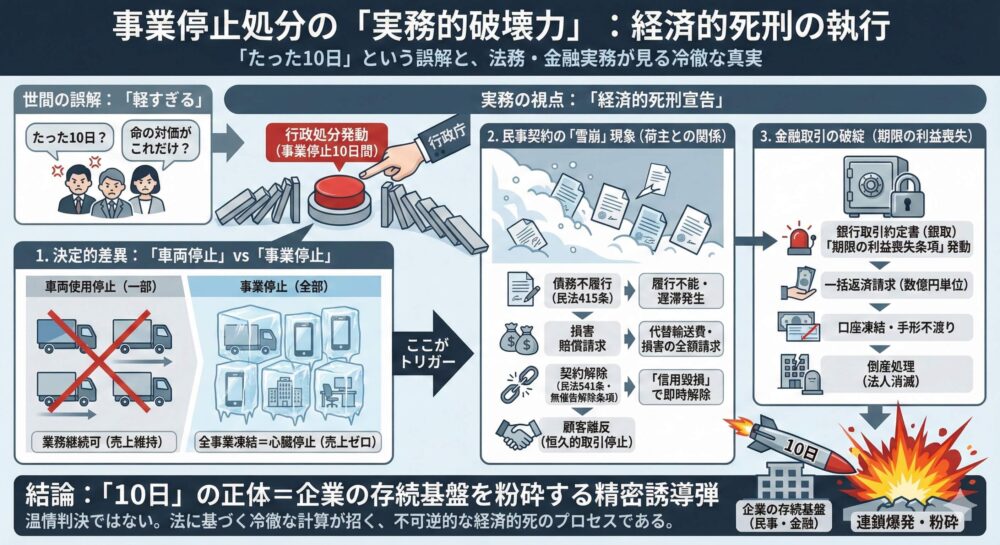

世間は「人の命が失われて、たった10日の営業停止か」と憤る。しかし、法務と金融の実務を知る者にとって、この「10日間の事業停止」という行政処分は、長期の懲役刑よりも遥かに残酷な、法人に対する即時の「経済的死刑宣告」に他ならない。

なぜなら、現代のサプライチェーンと金融契約の法構造において、「時計の針を10日間止める」ことは、心臓を10日間止めることと同義だからだ。

1. 「車両停止」と「事業停止」の決定的差異

まず、行政法上の処分の質的相違を明確に区別しなければならない。運送業法上の処分には大きく分けて「車両使用停止」と「事業停止」がある。 前者は、違反のあった特定のトラック(ナンバープレート)のみを使用禁止にする処分であり、会社は予備車や他の営業所の車両を回すことで、業務を継続(=売上の維持)することが可能である。

しかし、今回下された「事業停止」は次元が異なる。これは、当該事業者の「運送事業の全部」を停止させる命令である。全車両のキーを抜き、受注電話を止め、一切の営業活動を凍結しなければならない。

2. 民法第415条・第541条が招く「契約の雪崩」

この「10日間の空白」は、荷主との私法上の契約関係において、致命的な法的効果を発生させる。

(債務不履行による損害賠償) 民法第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

運送契約において「期日通りに荷物を運ぶこと」は債務の核心である。行政処分により物理的にトラックを動かせない状態は、法的には「履行不能」または「履行遅滞」を構成する。荷主は、この10日間に生じた損害(代替輸送費の差額、生産ライン停止による損害等)のすべてを、両毛運輸に請求する権利を得る。

さらに致命的なのは、契約解除の法理である。

(催告による解除) 民法第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

実務上の運送基本契約書には、さらに厳しい「無催告解除条項(期限の利益喪失条項)」が組み込まれているのが通例である。「行政処分を受けたとき」「信用を著しく毀損したとき」は、即時に契約を解除できるという特約だ。 たった10日の停止であっても、荷主はサプライチェーンを守るために他社へ乗り換えざるを得ない。法的には、この「一時的な乗り換え」が、上記条項を根拠とした「恒久的な取引停止」へと不可逆的に固定される。

3. 金融機関の「期限の利益喪失」という引き金

トドメを刺すのは金融機関である。銀行取引約定書(銀取)には必ず「期限の利益喪失条項」が存在する。 これは、「営業の停止処分を受けたとき」等の事由が発生した場合、借入金の分割返済をする権利(期限の利益)を剥奪し、残債務の一括返済を求めることができるという条項だ。

行政庁が「事業停止」の辞令を交付した瞬間、それは銀行にとって「貸付金の回収フェーズ」への移行合図となる。 売上が10日間(実質的には信用の喪失により半永久的に)止まる中で、数億円単位の融資を一括返済することなど不可能である。結果、預金口座は凍結され、手形は不渡りとなり、法人は倒産処理へと追い込まれる。

結論:法的視点から見た「10日」の正体

したがって、関東運輸局が下した「10日」という数字は、温情判決などではない。それは、行政庁が法に基づき計算し、比例原則のギリギリのラインで放った、「企業の存続基盤を民事・金融の連鎖爆発によって粉砕するための、精密誘導弾」なのである。

監査で発覚した「15の罪」と組織的過失

――安全管理規程の形骸化と「不作為」が構成する二重の犯罪

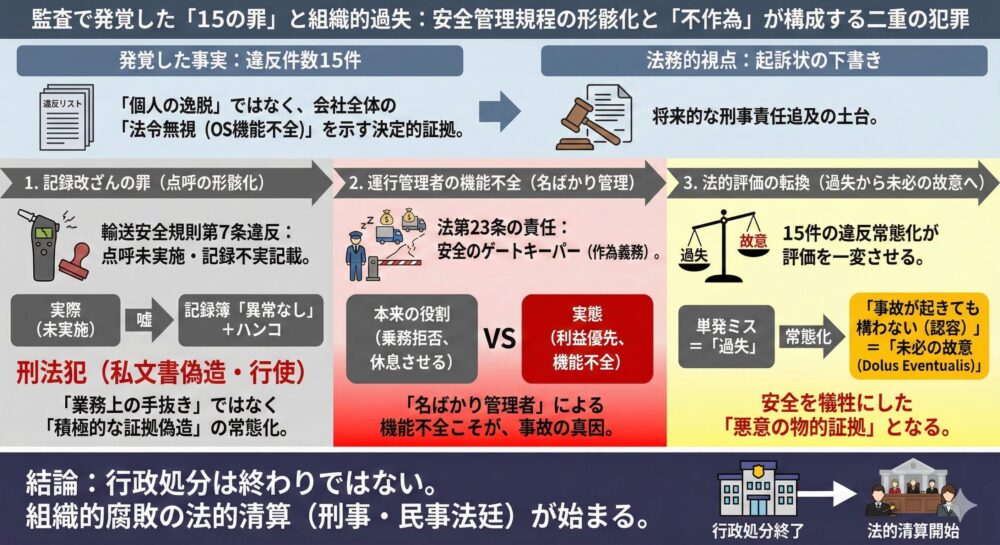

関東運輸局が公表した処分理由には、慄然とするような数字が並んでいた。「違反件数15件」。 これは、たまたま一人のドライバーが魔が差して飲酒をしたという「個人の逸脱」ではない。会社という組織全体が、法令というOS(基本ソフト)を無視して稼働していたことを示す、決定的な証拠である。

法務の観点から見れば、この15件の違反リストは、行政処分通知書であると同時に、将来的な刑事責任を追及するための「起訴状の下書き」としての性質を帯びている。

1. 輸送安全規則第7条の形骸化と「記録改ざん」の罪

15件の違反の中で最も致命的なのが、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条に基づく「点呼の実施義務違反」および「点呼記録の不実記載」である。

(点呼等) 第七条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(中略)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。 一 酒気帯びの有無 (中略)

報道によれば、事故を起こした運転手に対する点呼は適切に行われていなかった疑いが濃厚である。もし、実際には対面点呼を行っていないにもかかわらず、点呼記録簿に「異常なし」と記載し、運行管理者がハンコを押していたとすれば、これは単なる行政法規違反(運送業法違反)では済まされない。

それは、刑法第159条(私文書偽造等)および第161条(偽造私文書等行使)の構成要件を完全に満たす犯罪行為である。

点呼記録簿は、運送事業者が安全確保義務を履行したことを証明する重要な「事実証明に関する文書」である。これを組織的に偽造していたのであれば、それは「業務上の手抜き」ではなく、「積極的な証拠偽造」という犯罪スキームが社内に常態化していたことを意味する。

2. 運行管理者(法第23条)の法的責任と「名ばかり管理」

この組織的不正の中心にいるのが、貨物自動車運送事業法第23条で選任が義務付けられている「運行管理者」である。

(運行管理者) 第二十三条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、(中略)運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

法は、運行管理者に強大な権限と責任を与えている。彼らは単なる配車係ではない。ドライバーが酒気を帯びていれば乗務を拒否し、過労状態であれば休息させる法的義務(作為義務)を負う「安全のゲートキーパー」である。

今回の監査で「点呼の未実施」や「健康状態の把握義務違反」が認定されたことは、両毛運輸における運行管理者が、法が求める「管理者」としての機能を果たしておらず、会社側の利益(回転率の向上)を優先する「名ばかり管理者」に成り下がっていたことを示唆する。法的には、この機能不全こそが事故の真因(Condition Sine Qua Non)である。

3. 「過失」から「未必の故意」への転換

15件もの違反が長期間にわたり放置されていた事実は、法的評価を一変させる。 単発のミスであれば「過失」で済むかもしれない。しかし、点呼をせず、記録を偽造し、過労運転を容認するという行為が常態化していたなら、会社側には以下の心理状態があったと推認される。

「法令を守らなければ事故が起きるかもしれないが、それでも構わない(認容)」

これは刑法学上、「未必の故意(Dolus Eventualis)」と呼ばれる概念に近い。 検察当局が今後、法人としての両毛運輸や経営陣の責任を追及する際、この「15件の違反」は、彼らが安全を犠牲にして利益を追求した「悪意(Malice)」の物的証拠として、極めて重い意味を持つことになる。

行政処分としての「事業停止」は終わった。しかし、この監査結果が暴き出した「組織的腐敗」の法的な清算は、刑事と民事の法廷で、これから始まろうとしている。

刑事責任の深化 ――「過失」から「危険運転」への壁

――訴因変更の法的ハードルと、被害者参加制度が拓く「断罪」への道

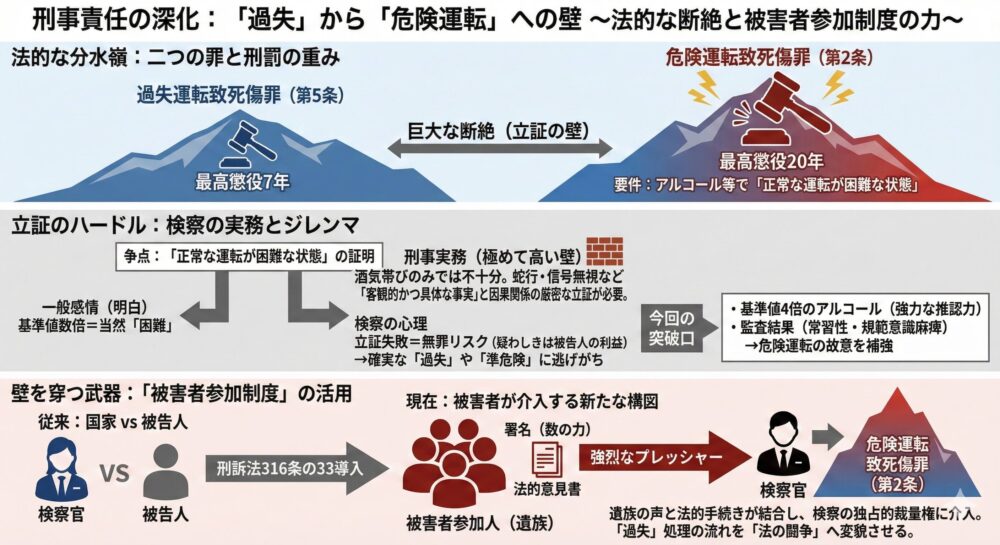

行政処分による「事業停止」が企業の息の根を止める経済的制裁であるならば、刑事裁判は運転手個人の「自由」と「罪責」を問う最後の砦である。 しかし、ここで遺族と検察の間に横たわるのは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷処罰法」という)」における、条文構造上の巨大な断絶である。

「過失」か「危険」か。この二語の違いは、単なる言葉遊びではない。最高刑7年か、20年か。被告人の残りの人生を決定づける、法的な分水嶺である。

1. 第5条と第2条の間に横たわる「立証の壁」

当初、群馬県警等の捜査機関が視野に入れていたのは、同法第5条(過失運転致死傷罪)である。

(過失運転致死傷) 第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

これに対し、遺族が署名活動を通じて求めているのは、同法第2条(危険運転致死傷罪)の適用である。

(危険運転致死傷) 第二条 次に掲げる行為を行い、よって人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役(最高20年)に処する。 一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

法的な争点は、この「正常な運転が困難な状態」という構成要件の解釈に集約される。 一般感情からすれば、基準値の数倍のアルコールを検出した時点で「困難な状態」であることは明白に見える。しかし、刑事裁判の実務における「証明」のハードルは極めて高い。

判例上、「正常な運転が困難な状態」とは、単に酒気帯びであることや、反応速度が低下していることだけでは足りない。蛇行運転、信号無視、極端な速度超過など、「客観的に見て正常な運転操作ができていない具体的な事実」が存在し、かつ、それがアルコールの影響によるものであるとの因果関係を、検察官が合理的な疑いを入れない程度まで立証しなければならないのである。

もし立証に失敗すれば、無罪となるリスクすらある(「疑わしきは被告人の利益に」の原則)。そのため、検察は確実な有罪が見込める「過失(第5条)」や、要件がやや緩和された「準危険運転(第3条)」に逃げがちになるのが実務の常である。

2. 基準値4倍のアルコール濃度が持つ「推認力」

今回の事件において特筆すべきは、運転手から検出されたアルコール濃度が「基準値の4倍」という異常な数値であった点だ。 過去の裁判例(最高裁平成23年10月31日決定等)においても、高濃度のアルコール検出事実は、正常な運転が困難であったことを推認させる強力な間接事実となる。

しかし、防御側の弁護人は必ずこう反論する。「数値は高かったが、運転操作自体には支障がなかった(事故は脇見等の単純過失によるものだ)」と。 ここで重要になるのが、前述した両毛運輸の監査結果である。常態化した飲酒運転の容認、点呼の形骸化。これらの事実は、被告人が「飲酒しても運転できる」という規範意識の麻痺(故意に近い心理状態)に陥っていたことを補強し、危険運転の故意(未必の故意)を立証する上での重要な情状事実となり得る。

3. 被害者参加制度(刑訴法316条の33)という武器

検察という堅牢な官僚組織を動かし、危険運転致死傷罪への訴因変更を検討させるに至った最大の駆動力は、遺族による活動と、刑事訴訟法に規定された「被害者参加制度」の活用にある。

(公判前整理手続等における意見の陳述) 第三百十六条の三十三 被害者参加人は、検察官に対し、当該被告事件の訴因又は罰条の追加、撤回又は変更をすべき旨の意見を述べることができる。

法改正により導入されたこの制度は、従来「国家対被告人」の構図であった刑事裁判に、被害者が当事者として介入する回路を開いた。遺族代理人の弁護士は、この条文に基づき、検察官に対して「証拠関係からすれば危険運転の要件を満たすはずだ」と法的な意見書を突きつけ、訴因変更を迫ることができる。

両毛運輸事件において、この制度は単なる「意見陳述」を超えた意味を持つ。遺族の声が署名という「数」の力を得て、さらに法的な手続き(意見陳述権)に乗ることで、検察庁の独占的な起訴裁量権に強烈なプレッシャーを与えているのだ。

「過失」として処理されようとしていた悲劇は、今や法の解釈を巡る最前線の闘争へと変貌した。次なる焦点は、この事件の背景にある「労働環境」という構造的な闇へと移る。

労働法という「第三の矢」 ――両罰規定と送検

――「別件」ではない。過労と飲酒を繋ぐ「構造的犯罪」の立証

警察が「運転手の罪」を追い、運輸局が「行政上の許認可」を問う中で、第三の捜査機関が静かに、しかし致命的な一手を打った。労働基準監督署による労働基準法違反での書類送検である。

世間はこれを「事故のついでの別件捜査」と捉えがちだが、プロから見れば、これは検察当局が描く「構造的犯罪論」を完成させるための、極めて戦略的な布石である。

1. 労基法第32条・第36条違反が意味する「違法操業」の常態化

報道によれば、両毛運輸および運行管理者は、運転手に対し「36協定(時間外・休日労働に関する協定届)」の上限を超える違法な長時間労働をさせていた疑いが持たれている。

(労働時間) 労働基準法第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(時間外及び休日の労働) 同法第三十六条 使用者は、(中略)書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、(中略)その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

トラック運転手の場合、さらに厳格な「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」が適用される。 もし、36協定を締結していない、あるいは協定の上限を超えて労働させていたのであれば、その超過労働は民事上の債務不履行にとどまらず、同法第119条に基づき「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処される刑事犯罪となる。

法的に重要なのは、これが「事故当日の過労」だけでなく、組織として「労務管理が機能していなかった(=コンプライアンスの欠如)」ことを客観的に証明する事実となる点だ。

2. 第121条「両罰規定」による法人処罰のメカニズム

特筆すべきは、今回書類送検の対象となったのが、実行行為者である運行管理者だけでなく、「法人としての両毛運輸」も含まれている点である。これは労働基準法第121条の規定による。

(両罰規定) 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。(後略)

刑法の大原則は「個人責任」であるが、行政刑法たる労働基準法においては、違法行為によって利益を得ている事業主(法人)も同時に処罰する「両罰規定」が置かれている。 これにより、会社側は「現場の管理職が勝手にやったことだ」というトカゲの尻尾切りによる抗弁が封じられる。法人は、従業員の選任・監督について過失がなかったことを自ら立証しない限り(挙証責任の転換に近い運用)、刑事責任を免れることはできない。

3. 「過労→飲酒→事故」という因果の連鎖

検察側がこの労働法違反を重視する理由は、単なる罰金刑の確保だけではない。彼らは、「過酷な労働環境が正常な判断能力を奪い、飲酒運転という逸脱行為を誘発した」というストーリー、すなわち事故の深層原因(Root Cause)を法的に構成しようとしているのである。

「過労」という事実が立証されれば、それは民事賠償訴訟においても、会社の安全配慮義務違反(労働契約法第5条)や使用者責任(民法第715条)を認定する上での決定的な証拠となる。

さらに恐ろしいのは、労働基準法第114条に基づく「付加金」のリスクだ。

(付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、(中略)第三十七条の規定(割増賃金)に違反した使用者(中略)に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。

違法な長時間労働が認定されれば、未払い残業代の請求が殺到する可能性がある。そして裁判所は、悪質な不払いに対して「倍返し(未払い額+同額の付加金)」を命じることができる。 行政処分による売上停止、銀行による融資引き上げ、そして労働法違反による巨額の未払い賃金・付加金請求。

両毛運輸は今、法が用意した多重の包囲網の中で、兵糧攻めに遭っている状態と言える。次章は、この「経済的包囲網」の総仕上げとなる、億単位の民事賠償と役員個人の責任について分析する。

民事賠償と取締役の責任

――会社と役員個人を追い詰める「億単位」の賠償と、対第三者責任の法的論証

行政処分による事業停止が企業の「現在」を奪い、刑事罰が運転手の「自由」を奪うとすれば、民事賠償は企業と経営者の「未来」を収奪する。 本件事故において想定される損害賠償額は、被害者が未来ある若者を含む3名であることから、逸失利益と慰謝料を合算すれば数億円規模(推定3〜5億円)に達する可能性がある。

問題は、行政処分と信用失墜により瀕死の状態にある両毛運輸という法人に、その支払能力が残されているかという点だ。もし会社が倒れれば、遺族の憤怒と請求の矛先は、必然的に「役員個人」へと向かう。

1. 法人の賠償責任:「運行供用者」と「使用者」の二重鎖

まず、会社(両毛運輸)が負う賠償責任は、法的に回避不可能な絶対的強度を持っている。

第一に、自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条に基づく「運行供用者責任」である。会社は車両の所有者として、無過失に近い厳格な責任を負う。 第二に、民法第715条に基づく「使用者責任」である。

(使用者等の責任) 民法第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(後略)

会社側がこの責任を免れるには、「選任及び監督について相当の注意をしたこと」を立証しなければならない。しかし、前述の通り、監査で「点呼未実施」や「記録改ざん」等の15件もの違反が認定されている以上、監督義務を果たしていたという抗弁は法廷で瞬時に粉砕されるだろう。

2. 会社法第429条:経営者の「私財」を狙い撃つ条文

本件の最大の法的焦点は、ここにある。会社が賠償しきれない場合、あるいは会社が倒産した場合、遺族は会社法第429条第1項に基づき、代表取締役を含む役員個人に対して損害賠償を請求することになる。

(役員等の第三者に対する損害賠償責任) 会社法第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

「株式会社」という制度は、本来、出資者の責任を出資額に限定(有限責任)することで成立している。しかし、第429条は、役員に「悪意(知っていたこと)」または「重大な過失(著しい不注意)」があった場合に限り、そのベールを剥ぎ取り、役員個人に直接の賠償責任を負わせる特則である。

3. 「15の違反」が構成する「重大な過失」の証明

両毛運輸の経営陣は、おそらくこう主張するだろう。「運転手が勝手に酒を飲んだのであり、会社は飲酒を禁じていた。役員個人に過失はない」と。 しかし、法務的観点からは、この主張は通用しない。なぜなら、関東運輸局が認定した「15件の違反」が、役員の「重大な過失」を立証する決定的な証拠となるからだ。

【法的ロジックの展開】

- 内部統制システムの構築義務違反(会社法第362条・第348条等参照):取締役は、法令遵守を確保するための体制(内部統制システム)を構築・運用する善管注意義務を負っている。

- 監視義務違反:点呼の記録偽造や未実施が常態化していた事実は、取締役が現場のコンプライアンス不全を長期間放置していた(あるいは黙認していた)ことを意味する。

- 予見可能性:運送業において、点呼等の安全管理を怠れば、飲酒運転等の重大事故が発生することは容易に予見できたはずである。

判例(最高裁昭和48年5月22日判決等)においても、代表取締役が従業員の監督を怠り、漫然と放置した結果、第三者に損害を与えた場合、第429条に基づく個人の損害賠償責任が肯定されている。 「15件の違反」という事実は、経営陣が安全管理という職務を放棄していたことの動かぬ証拠であり、これは単なる過失を超えた「重大な過失(ほとんど故意に近い不注意)」として認定される可能性が極めて高い。

4. 結論:役員の「破産」という結末

第429条に基づく請求が認められれば、役員は会社と連帯して(会社法第430条)、数億円の賠償債務を負うことになる。 自宅、預貯金、有価証券。役員個人の名義となっているすべての資産が強制執行の対象となる。当然、役員賠償責任保険(D&O保険)も、飲酒運転の容認や法令違反の常習性が認定されれば、免責条項により保険金が支払われない可能性が高い。

両毛運輸事件は、単なる交通事故ではない。それは、コンプライアンスを軽視した経営者が、法のメカニズムによって社会的・経済的に「全てを失う」までのプロセスを、残酷なまでに鮮明に示す判例となるだろう。

結論と法改正への提言

――「行政罰」から「懲罰的制裁」へ。死の計算式を書き換えるための立法論

両毛運輸事件が我々に突きつけたのは、一企業のモラル欠如という矮小な問題ではない。「3人の死」という取り返しのつかない結果に対し、現行の行政法制が「10日間の事業停止」という回答しか用意できなかった、日本の法システムの構造的欠陥である。

「法は過去を裁くが、未来を作るのは立法である」。 この悲劇を繰り返さないために、我々は感情論を超え、冷徹な法技術論をもって、以下の制度改正を議論の遡上に載せなければならない。

1. 「結果無価値」を重視した取消基準への転換

現行の「違反点数制度」は、違反行為そのもの(行為無価値)を積み上げて評価する仕組みである。そのため、結果(3人死亡)がどれほど重大でも、違反行為の回数や態様が基準に満たなければ、許可取消には届かない。

ここに、米国連邦運輸省(DOT)が採用する「セーフティ・レーティング制度」の発想を導入すべきである。 米国では、監査によって「Unsatisfactory(不適格)」と格付けされた事業者は、即時に運行停止(Out of Service)となり、改善が認められない限り市場から永久追放される。日本も「点数の累積」という形式的要件に拘泥せず、「重大事故(複数死亡等)が発生し、かつ安全管理体制の欠如が認定された場合」は、点数に関わらず一発で許可を取り消すことができる「特例取消条項」を、貨物自動車運送事業法第33条に新設すべきである。

2. 道路運送車両法改正による「インターロック」の義務化

「人の意識」に頼る安全管理は限界を迎えている。いま必要なのは「物理的な強制力」である。 現在、アルコールインターロック装置の導入は事業者の努力義務にとどまっているが、これを道路運送車両法第41条(自動車の構造及び装置)に基づく「保安基準」として義務化すべき時が来ている。

シートベルトやABSが義務化されたように、「事業用自動車にはインターロックが装着されていなければ車検を通さない」という法規制を導入すれば、飲酒運転は物理的に不可能となる。コスト論は人命の前には無力である。これは技術的な課題ではなく、立法府の「覚悟」の問題だ。

3. 「身代わり経営」を封じる欠格事由の厳格化

許可を取り消された事業者が、親族や別法人を隠れ蓑にして再び参入する「ゾンビ企業」の問題も見過ごせない。 貨物自動車運送事業法第5条は、許可を受けられない「欠格事由」を定めているが、現行の「取消しから2年(または5年)」という期間は短すぎる。

組織的な悪質違反による取消しの場合は、欠格期間を「10年」または「永久」へと延長し、かつ、処分逃れのために辞任した役員が新会社の実質的支配者となることを防ぐため、「実質的支配者基準(Shadow Directorの認定)」を導入し、厳格なスクリーニングを行うべきである。

4. 結語:専門家としての責務

行政書士や弁護士といった法務専門家にとって、両毛運輸事件は「対岸の火事」ではない。 我々が顧問先に対して行うコンプライアンス指導は、単なる「お役所の書類作成」ではない。「法令を守らなければ、会社は物理的に死ぬ」という冷厳な事実を、経営者の骨髄にまで染み込ませることこそが、真の職務である。

関東運輸局が下した「10日」という数字。それは軽すぎる罰ではない。それは、法を守らぬ者が市場から淘汰されるまでの、最後のカウントダウンの音色なのである。

(完)

コメント